mailto: payer@payer.de

Zitierweise / cite as:

Klein-Schwind, Sabine Gudrun: Zur Konzeption von Individualität im Theravāda-Buddhismus im Vergleich mit ausgewählten naturwissenschaftlichen Ansätzen. -- 4. Teil IV: Beziehungsideen III: Piaget. -- Fassung vom 2006-10-11. -- URL: http://www.payer.de/schwind/schwind4.htm.

Erstmals publiziert: 2006-10-11

Überarbeitungen:

Anlass: Magisterarbeit im Fach Indologie an der Fakultät für Kulturwissenschaften der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Mai 2000

Copyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der Verfasserin.

Diese Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.

Übersicht über die ganze Arbeit: http://www.payer.de/schwind/schwind0.htm

Dieser Text ist Teil der Abteilung Buddhismus von Tüpfli's Global Village Library

Abb.: Büste von Jean Piaget (1896 - 1980) im Parc des Bastions in Genf

[Bildquelle: Wikipedia]

Die Theravādin sind Realisten in dem Sinne, dass sie von der Wirklichkeit der Welt ausgehen, die sich substantiell zurückführen lässt auf die dhammas als äußerste Bestandteile, die zwar nur für einen infinitesimal kurzen Augenblick, aber unabhängig vom wahrnehmenden Bewusstsein tatsächlich existieren. Die äußere Welt hat also nach Theravāda-Sicht durchaus intrinsische Realität, sie ist jedoch lediglich Rohstoff für die Wirklichkeit, auf die wir uns als wahrnehmende Individuen beziehen. Die Frage nach der "Wirklichkeit" der Welt stellt sich freilich erst, indem ein wahrnehmendes Bewusstsein auf den Plan tritt, das zum einen -- wie Piaget es formuliert -- nicht imstande ist, die Totalität des Wirklichen in einem kohärenten Ganzen auf einmal zu erfassen, und zum anderen erst durch den Kontakt mit der äußeren Welt als solches wirksam werden kann. Aufgrund dieses Außerhalb, das durch den Wahrnehmungsprozess scheinbar objektiviert wird, postuliert das wahrnehmende Bewusstsein auch ein Subjekt des Wahrnehmungsprozesses. Der Ausschnitt der "äußeren" Welt, der wahrgenommen wird, wird mental abgebildet, das Bewusstsein tritt über die fünf Sinne und den Intellekt (saḷāyatana) mit ständig sich wandelnden und immer neuen Ausschnitten dieser äußeren Realität in Kontakt. Die äußere Welt wird zur Wirklichkeit durch den Zugriff unseres Bewusstseins (viññāṇa): Dieses wird nicht rein rezeptiv wirksam, erst indem es auf die Ausschnitte der Realität, die über die Sinne und den Intellekt Eingang finden, reagiert, findet "Wirklichkeit" statt.

Im Theravāda-Buddhismus wird Wirklichkeit nicht als etwas Statisches, sondern als etwas Dynamisch-Prozesshaftes gesehen. Jean Piagets Modell der konstruktivistischen Wirklichkeitsbeschreibung eignet sich besonders gut, um buddhistisches Verständnis in wissenschaftlich-psychologische Kategorien zu übersetzen. Piaget als gemäßigter Konstruktivist lässt, wie die Theravādin, die Realität der äußeren Welt als etwas außerhalb unserer Kognition Bestehendes gelten (reiner Konstruktivismus entspräche cittamātra, der mahāyānistischen "Nur-Bewusstseinsschule"). Dennoch erschöpft sich nach Piaget unsere Erfahrung der Wirklichkeit nicht in der bloßen Wahrnehmung dieser äußeren Realität. Unser Bestreben, die Erfahrung der Faktizität der Realität "außerhalb" mental abzubilden, fasst Piaget als Prozesse der Assimilation zusammen, denen er die der Akkommodation gegenüberstellt: Wir werten die sinnlich wahrgenommenen Ausschnitte der Wirklichkeit aus, wir sortieren, legen Schubladen und Register an -- Piaget spricht von Systemen und Untersystemen -- um der Vielschichtigkeit dessen, was sich uns als "außerhalb" präsentiert, kognitiv gerecht zu werden. Unser mentales Abbilden entwickelt ein Eigenleben, eine Eigengesetzlichkeit. Neue Erfahrungen ordnen wir in diese Schemata ein, wir assimilieren sie. Wir versuchen, kognitiv Schritt zu halten mit den ständig sich wandelnden Erfahrungen mit unserer Umwelt, um uns auf sie beziehen zu können und schließlich immer wieder auf Phänomene zu stoßen, die sich unserem jeweiligen System entgegenstellen, unserem Entwurf von Wirklichkeit entziehen: dies macht Akkommodation erforderlich; die äußere Wirklichkeit muss zurechtgestutzt werden, damit die innere nicht zusammenbricht.

Abb.: Jean Piaget (1896 - 1980) / von André Koehne

[Bildquelle: Wikipedia]

Jean Piaget, 1896 in der französischen Schweiz geboren, war zunächst als Biologe im Bereich Zoologie forscherisch tätig. Schon während seiner naturwissenschaftlichen Tätigkeit jedoch beschäftigte er sich eingehend mit Fragen der Erkenntnistheorie. Inspiriert durch die Schriften des französischen Philosophen Henri Bergson konzentrierte er sein erkenntnistheoretisches Interesse schließlich auf den Versuch, die Genese menschlicher Erkenntnis nachzuvollziehen. Sein Forschungsinteresse ist also nicht primär entwicklungspsycholgisch, sondern epistemologisch, wobei sich Piagets Epistemologie durch seinen biologistischen Ansatz auszeichnet: menschliche Erkenntnis sollte im Kontext biologisch ursprünglicherer Lebensäußerungen nachvollzogen werden.1 Der phylogenetisch-stammesgeschichtliche und der ontogenetisch-individuelle Entwicklungsprozess stellen die Koordinaten, innerhalb derer Piaget die Genese menschlicher Erkenntnis als Kontinuum zu beschreiben versucht:

"Er geht aus von einem Entwicklungskontinuum [...] zwischen den fundamentalsten Interaktionen und Austauschprozessen zwischen Organismus und Umwelt auf phylogenetisch wie ontogenetisch frühesten Stufen der Entwicklung und den höchsten kognitiven Leistungen des Homo sapiens."2

1 Vgl. Buggle: Piaget, 1997. - S. 16.

2 Buggle: Piaget, 1997. - S. 24.

Vor diesem Hintergrund sind seine umfangreichen empirischen Studien im Bereich der Kinder- und Jugendpsychologie -- den Beobachtungen an seinen drei eigenen Kindern kommt hier besondere Bedeutung zu -- vorrangig epistemologisch motiviert.

Abb.: Karl Ludwig von Bertalanffy (1901 - 1972)

[Bildquelle:

http://www.ucl.ac.uk/isko2004/sysweb/7aGnoli/index.html. -- Zugriff am

2006-10-09]

Piagets prozesshaftes Persönlichkeitskonzept könnte mit dem Begriff des "Fließgleichgewichts" (L. v. Bertalanffy) beschrieben werden. Eigentlich handelt es sich jedoch eher um ein Fließungleichgewicht, denn Gleichgewicht wird niemals völlig realisiert, nicht für einen Augenblick (anicca). Natürlich gibt es unterschiedliche Ausprägungen von Ungleichgewicht, den entscheidenden Entwicklungsphasen geht naturgemäß ein Ungleichgewicht besonderen Ausmaßes voran: Alte Systeme sind nicht mehr tragfähig, ihr Akkomodationspotential ist erschöpft. Dieses Entwicklungskontinuum, von dem Piaget ausgeht, zeichnet sich aus durch funktionale Invarianten sowie variable Strukturen und Inhalte. Als konstante bzw. invariante Grundfunktion beschreibt Piaget den Prozess der Adaptation im Sinne einer

"notwendigen, immer neu zu leistenden Anpassung eines jeden Organismus jeder Entwicklungshöhe an seine Umwelt."3

3 Buggle: Piaget, 1997. - S. 24

Die Adaptation äußert sich in zwei fundamentalen Strategien, den oben erwähnten Vorgängen der Assimilation und der Akkommodation. Assimilation bedeutet eine Modifikation von Umweltgegebenheiten in Anpassung an den Organismus, Akkommodation hingegen bezeichnet eine Anpassungsleistung seitens des Organismus. Diese Strategien sind auf die Optimierung der Austausch- und Interaktionsprozesse zwischen Organismus und Umwelt hin ausgerichtet. Diese Theorie spiegelt auch Piagets Auffassung vom Menschen als aktives Wesen: Das Individuum ist den sich wandelnden Determinatoren der Umwelt nicht einfach ausgeliefert, sondern vermag diese durch konstruktive Adaptationsleistung gegebenenfalls zu modifizieren. Diese Konzeption von Individualität ist der des Theravāda vergleichbar: Auch hier fungieren eine Reihe von Faktoren als Determinatoren für den bhava-santāna, dennoch bleibt über cetanā ein gewisser Spielraum gegeben, konstruktiv auf die Interaktionsfähigkeit des Kontinuums einzuwirken. Bei der Erläuterung der buddhistischen Persönlichkeitsmodelle habe ich bereits darauf hingewiesen, dass die Beschreibung von Individualität im Theravāda stets Beschreibung der Interaktionsprozesse mit der Umwelt impliziert4: ebenso wie Piaget betrachtet auch der frühe Buddhismus das Individuum als dynamisches, offenes System.

4 Vgl. Teil II Kap.2.4.

Eine Eigenart der Piaget'schen Erkenntnistheorie ist der Anspruch, ursprünglich elementare, "niedere" Lebensäußerungen in den selben Kategorien zu beschreiben wie kognitive bzw. das menschliche Erkenntnisvermögen als Interaktionsleistung par excellence betreffende5. Ebenso wie Piaget gehen auch die Theravādin davon aus, dass die selben fundamentalen Dispositionen die Interaktionsprozesse auf allen Ebenen steuern: lobha, dosa und moha aktivieren sowohl elementare, offensichtlich im Dienste des Überlebens stehende Verhaltensweisen wie Hunger, Durst, Sexualtrieb, Furcht usw. als auch die kognitive Organisation der Wirklichkeit im Sinne von Affinität und Aversion, die gleichermaßen Ausdruck des verblendeten Verkennens der Realität sind. Piaget wendet also sein Adaptionsmodell zunächst auf die Nahrungsaufnahme als wohl grundlegendstem Austauschprozess an: der Assimilationsaspekt konstituiert sich hier in der Zerkleinerung von Nahrung durch Kauen, Verdauen usw., der Akkommodationsaspekt (phylo- und ontogenetisch) in der Ausbildung der entsprechenden Verdauungsorgane. Auf kognitiver Ebene bezeichnet Assimilation solches Verhalten, das Umweltgegebenheiten im Sinne verbesserter Rezeptionsfähigkeit modifiziert, sie sozusagen den kognitiven Strukturen anmodelliert. Umgekehrt resultiert akkommodierendes Verhalten aus der Notwendigkeit der Modifikation der Erkenntnisorgane entsprechend den Erfordernissen und Relationen der Umwelt. Diese adaptiven Strategien sind nach Piaget schon beim Kleinkind beobachtbar, das sich spielerisch mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Hier überwiegen seiner Ansicht nach die assimilatorischen Tendenzen, wie sie sich z. B. im Symbolspiel äußern, wo ein Holzstück als Puppe oder Lokomotive behandelt wird. Als Ausdruck von Akkommodation wären Nachahmungsspiele anzusehen6.

5 Buggle: Piaget, 1997. - S. 29.

6 Buggle: Piaget, 1997. - S. 29.

Ich habe bereits dargelegt7, wie saññā als konzeptualisierende, markierende und selektierende Wahrnehmung in Erscheinung tritt. Saññā könnte auch zutreffend als "assimilierende Wahrnehmung" wiedergegeben werden, da die drei erwähnten Charakteristika sämtlich darauf abzielen, die Erscheinungswelt kognitiv rezipierbar, assimilationsfähig zu machen -- nach dem Motto "reim dich oder ich fress' dich", wie Buggle es formuliert. Wie avijjā das Assimilationsvermögen stützt, wird sehr schön deutlich an der Theravāda-Konzeption von Erkennen und Erinnern als den zwei Grundfunktionen der konzeptualisierenden Wahrnehmung. Avijjā bzw. moha blendet den Teil der Umwelt aus, der die Effizienz der bestehenden kognitiven Strukturen in Frage stellt. Thomas Blakeslees "Selbstkonzept" funktioniert aufgrund von Assimilation: Die Aspekte der Umwelt, die die Vorstellung von einem autonomen Selbst gefährden, werden ignoriert bzw. verdrängt.

"[...] c'est en de nombreux cas cette conceptualisation elle-même qui oriente les activités perceptives et conduit le sujet à percevoir ce qu'il n'aurait pas vu sans elle, ainsi que ce compenser les déformations inhérentes à la perception non guidée."8

7 Vgl. Teil II Kap.2.2.5 und Teil III Kap. 3.6.4.

8 Piaget: Structures cognitives, 1975. - S. 105.

Die neurobiologischen bzw. physischen Grundlagen von saññā, die eine solche Funktionsweise gewährleisten, haben sich im Laufe der Evolution herausgebildet und sind beim Menschen mit dem verbalen Bewusstsein in besonderem Maße entwickelt: diese Tatsache wiederum lässt sich unter Akkommodation, Anpassung der Erkenntnisorgane an die Umweltgegebenheiten verbuchen. Auch das Interpretenmodul als das Assimilationssystem schlechthin ist Ergebnis von Akkommodation. Beim homo sapiens entstand mit zunehmender Ausdifferenzierung der kognitiven Strukturen das Vermögen, vom Primat des Lebens zu abstrahieren bzw. Abstand zu nehmen vom Daseinsprozess und somit auch das Bedürfnis nach "persönlicher Sinngebung"9 (Blakeslee). Die Entstehung des verbalen Bewusstseins und die damit einhergehende Modifikation der Erkenntnisstrukturen repräsentiert einen enormen qualitativen Sprung innerhalb des Entwicklungskontinuums -- und schafft somit ein Ungleichgewicht gewaltigen Ausmaßes, das wiederum nach einer entsprechend wirksamen Akkommodationsleistung verlangt. Also haben sich neurale Systeme kristallisiert, die speziell für diese Funktion zuständig sind und die sich unter dem Begriff Interpretenmodul zusammenfassen lassen -- saññā repräsentiert beispielsweise ein solches System.

9 Dieses Bedürfnis würde ich auch Tieren nicht absprechen, vermutlich ist hier nur die kognitive Zugriffsfläche überschaubarer.

Generell kann man sagen, dass zunehmende Differenziertheit der kognitiven Zugriffsfläche die "Verungleichgewichtung" begünstigt. Diese Differenziertheit leitet sich weniger von der Beschaffenheit der objektiven Erscheinungswelt ab als vielmehr davon, wie weit das von saññā geleistete Erkenntnis- und Erinnerungsvermögen entwickelt ist. Das Vorhandensein von verbalen Fähigkeiten begünstigt nimitta-kāraṇa in hohem Maße und somit auch die Komplexität des Erkenntnisvorgangs.

Yāyaṃ taṇhā ponobhavikā nandi-rāga-sahagatā tatra tatrābhinandinī, seyyathīdaṃ kāma-taṇhā bhava-taṇhā vibhava-taṇhā.10 10 Dīgha-Nikāya II, S. 308.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der neuralen Strukturen war bereits von "Selbstorganisation" die Rede11: Die Neuronen "wissen", wie sie sich verschalten müssen, ohne dass dieser gezielte Vernetzungsprozess von einem zentralen Organ gesteuert würde. Eine vergleichbare Feststellung macht Piaget im Hinblick auf die Herausbildung der kognitiven Strukturen (bzw. der instrumentellen Strukturen und Organe des Organismus generell): Hier sieht Piaget inhärente Tendenzen zur Aktivierung bzw. Realisierung der jeweils spezifischen Funktion wirksam werden, die den Entwicklungsprozess des entsprechenden Schemas steuern. "Schema" ist hier nicht als starres Muster zu verstehen, sondern im Gegenteil als genuin-dynamisches Teilsystem des Organismus als übergeordnetem offenem System, das die Gesamtheit der Teilsysteme in Gestalt eines Entwicklungskontinuums integriert. Ein solches Schema konstituiert sich beispielsweise in der Klasse gleichartiger Handlungssequenzen des Greifens, die zwar nie völlig gleich sind, aber im Hinblick auf die festgelegte Abfolge der einzelnen Bewegungssegmente korrelieren: Dieses "Greifschema" definiert sich als solches, indem es sich als Ganzheit deutlich abhebt vom sonstigen Verhalten. Beim Säugling zeichnet es sich besonders anschaulich ab von der übrigen "mehr oder minder diffusen Hintergrundmotorik"12.

11 Vgl. oben Teil III Kap.2.2.

12 Buggle: Piaget, 1997: S. 31.

Ein weiteres Kennzeichen eines solchen Schemas ist die Reproduktivität: Sobald es ausgebildet ist, äußern sich die inhärenten Aktivierungstendenzen dahingehend, dass das entsprechende Verhalten wieder und wieder und in verschiedenen situativen Kontexten eingesetzt wird. Piagets Motivationslehre ist sozusagen die entwicklungspsychologische Formulierung des kamma-bhava Prinzips: Auch die Theravāda-Psychologie geht von latenten motivationalen Impulsen (cetanā) aus, die für Kontinuität und Gestalt des Daseinsprozesses zuständig sind. Die Tatsache, dass auch die frühen Buddhisten von einer gestalteten oder schematischen Organisation des bhava-santāna ausgehen, zeigt sich am sankhāra-Begriff: Das Schema, das über die motivationalen Impulse zur Entfaltung kommt, ist aus Theravāda-Sicht durch die mit cetanā verbundenen Koeffizienten aus dem sankhāra-kkhandha bedingt. sankhāra als zweiters nidāna des paṭicca-samuppāda steht für das latente Gestaltpotential in Form karmischer Ressourcen, das schließlich in der jeweiligen Existenzform aktiviert wird. Der saṃsāra ist -- im Piaget'schen Sinne13 -- schematisch organisiert: man kann die Geburtenfolge durchaus als Ausdruck der Tendenz zu reproduktiver Aktivierung latenter Schemata interpretieren.

14 Vgl. Buggle: Piaget, 1997. - S. 32: "[...] die mit dem Begriff Schema häufig assoziierte Bedeutung des Starren, Unflexiblen, Unlebendigen, die sich insbesondere im Adverb "schematisch" ausdrückt, ist dem Piaget'schen Konzept "Schema" völlig wesensfremd."

Abb.: Karl Bühler (1879 - 1963)

[Bildquelle:

http://rcswww.urz.tu-dresden.de/~cogsci/welcome_g.html?/~cogsci/velich/buehler.html.

-- Zugriff am 2006-10-09]

Karl Bühlers Begriff der "Funktionslust", den Franz Buggle auf die reproduktive Assimilation anwendet, gibt den semantischen Gehalt von taṇhā sehr umfassend wieder: taṇhā ist die treibende Kraft hinter dem bhava-santāna, die sich über cetanā gezielt Geltung verschafft. Die Assimilationstendenz ausgebildeter Schemata zeichnet sich nicht nur durch Zwang zur Wiederholung aus, sondern auch durch das Bestreben, den Zugriffsbereich zu erweitern. Im buddhistischen Sinne ist jedes kognitive Schema ein "Greifschema":

"Aus dem noch ganz konkreten "Begreifen" der sensomotorischen Periode wird das verinnerlichte erkennende Begreifen der späteren Stufen."14

14 Buggle: Piaget, 1997. - S. 52 (Kursivsetzung Buggle).

Abb.: Begreifen

[Bildquelle:

seanabrady. --

http://www.flickr.com/photos/seanabrady/196381475/. -- Zugriff am

2006-10-09. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung, keine kommerzielle

Nutzung)]

Durch die konkrete objektbezogene Koordination übt sich das Kind in der kognitiven Fähigkeit, Gestalten zu bilden, die eine Vorform der abstrakten begrifflichen Objektrepräsentationen darstellen, ohne die Erkenntnis nicht stattfinden könnte.

Die Assimilationsprozesse werden im doppelten Sinne von taṇhā gespeist: zum einen wirkt taṇhā als "Funktionslust", zum anderen im Drang zur Ausdehnung der Interaktion mit der Umwelt, also des Umweltbereiches, auf den mit dem jeweiligen Schema "zugegriffen" werden kann. Wenn die Assimilationskapazität eines Schemas erschöpft ist, d.h. wenn ein äußeres Objekt nicht in das Schema eingeordnet werden kann, wird dieses Gleichgewicht gestört. Die entstandene Lücke (lacune) wird so zum Anlass (upanissaya-paccaya) für Weiterentwicklung. Wäre ein einmal erreichtes Gleichgewicht stabil, ein kognitives Schema konstruierbar, das flächendeckend genug ist, um die Gesamtheit der Wirklichkeit zu fassen, würde der dynamische Prozess zum Stillstand kommen.

Solange taṇhā da ist -- und die Tatsache unserer Existenz lässt sich aus buddhistischer Sicht auf nichts anderes zurückführen15 --, müssen wir greifen und uns weiter selbst hervorbringen: upādāna paccayā bhava. Das Bewusstsein, das zumindest Teile dieses Prozesses zu reflektieren vermag, identifiziert sich mit diesem Greifzwang durch die Setzung eines Subjekts von upādāna, um auf diese Weise die Illusion von Kontrolle aufrechtzuerhalten. Die Unmöglichkeit, ein solches absolutes Gleichgewicht zu schaffen, ist symptomatisch für anattā. Sie leitet sich ab von aniccatā, der Unbeständigkeit aller bedingt entstandenen Wirklichkeit und zieht notwendig eine unablässige Folge von Frustrationen, dukkha, nach sich. Ein Ende der Frustrationen ist nur dann absehbar, wenn "Funktionslust" und der Trieb zur extensiven Interaktion mit der Umwelt völlig versiegen.

"Selon la perspective fonctionnaliste, en effet, toute activité mentale, et en particulier cognitive, procède d'une tendance a satisfaire un besoin, celui-ci consistant lui-même en un désequilibre momentané et sa satisfaction en une rééquilibration. Le besoin se tradiuit, par ailleurs, sous la forme "d'intérêts" et cela selon deux aspects indissociables: d' une part, l' intérêt est une relation entre les besoins du sujet et les caractères de l'objet, celui-ci devenant intéressant dans la mesure où il répond aux besoins (compensation), d'autre part, l'intérêt est, disait Claparède, un dynamogénisateur qui libère les énergies du sujet et anime l'action dans la direction de l'objet [...]"16

15 Hier muss freilich ergänzt werden, dass der Daseinskreislauf traditionell auf zwei Ausgangspunkte zurückgeführt wird, also neben taṇhā auch auf avijjā.

16 Piaget: Structures cognitives, 1975. - S. 85.

Ein wesentliches kognitives Lernziel besteht in der Fähigkeit, eigene Bedürfnisse (besoins) mit den objektiven Gegebenheiten der Außenwelt sinnvoll in Beziehung zu setzen, d.h. Interesse an der Umwelt zu entwickeln. Mit fortschreitender Entwicklung und dem zunehmenden Vermögen, sich effektiv auf die Umwelt zu beziehen, sie eigenen Bedürfnissen entsprechend zu beeinflussen, vergrößert sich der Spielraum des Individuums. Einige der in der jeweiligen Entwicklungsperiode erlernten Formen der Interaktion werden vom Individuum in einem Maße integriert, dass es sich nahezu damit identifiziert. Individualität konstituiert sich so in der Gesamtheit der Teilsysteme oder -schemata, die im Verlauf der verschiedenen Stadien der kognitiven Entwicklung erlernten Gewohnheiten. So werden bestimmte Funktionen, die zur Erreichung des jeweils höheren Gleichgewichts notwendigerweise ausgebildet werden müssen, zu Gewohnheiten: Sie können mit geringem Aufwand an Initiative geleistet werden und erfordern schließlich lediglich ein Minimum an Bewusstheit.

Nach Piaget ist das Persönlichkeitsgeschehen ausgerichtet auf die Erreichung von Gleichgewichtszuständen, die eine immer umfassendere kognitive Organisation der Wirklichkeit zulassen. Funktion von taṇhā und dukkha ist, die "notwendige Unruhe" für das Fortschreiten des Prozesses zu stiften: Mögen sich die Objekte, die Taktik und die Motive von taṇhā bzw. upādāna noch so sehr ausdifferenzieren, unsere hauptsächliche Aktivität besteht darin, nach Dingen zu greifen, die den eigenen Fortbestand sichern -- und so bhava um bhava aneinanderzureihen, uns selbst hervorzubringen als Kontinuum dieser aufeinanderfolgenden bhavas.

Auch wenn wir uns ausgeglichen, im Gleichgewicht fühlen, entspricht dies lediglich einer sehr oberflächlichen Wahrnehmung unserer selbst; außerdem handelt es sich selbst auf Ebene der Alltagserfahrung um ausgesprochen kurzlebige Zustände. Tatsache ist -- wie auch der bedeutende Mahāyāna-Philosoph Śāntideva zu bedenken gibt -- dass es weitaus mehr Faktoren gibt, die der Existenz entgegenstehen, als solche, die ihr förderlich sind.

Das Unvermögen, zu einem vollkommenen Gleichgewicht zu gelangen, wird vor allem in der grundlegenden Unsicherheit unsere Existenz erfahrbar -- die wiederum auch als "Symptom" oder Erfahrungshinweis von anattā gedeutet werden kann. Somit manifestiert sich in upādāna vor allem das Greifen nach Sicherheit17.

"Il est en effet clair qu'en une perspective d'équilibration l'une des sources de progrès dans le développement des connaissances est à chercher dans les déséquilibres comme tels, qui seuls obligent un sujet à dépasser son état actuel et à chercher quoi que ce soit en des directions nouvelles."18

17 Vgl. Teil III, Kap. 3.5.

18 Piaget: Structures cognitives, 1975. - S. 17.

Der Drang zur Extension des Schemas geht also notwendigerweise einher mit Frustrationen (dukkha), die sich als unbefriedigtes Bedürfnis (besoin) oder als Lücke (lacune) äußern können. Diese Frustration wiederum speist taṇhā aufs neue: Das bestehende Schema muss erweitert oder gar revidiert und durch ein neues ersetzt werden.

Die wesentlichen Ungleichgewichtszustände innerhalb des individuellen Entwicklungskontinuums (also auf ontogenetisch-entwicklungspsychologischer Ebene) und die daraus resultierende schematische Höherorganisation sind vorprogrammiert. Solche grundlegenden Ungleichgewichtszustände markieren die wesentlichen Etappen der kindlichen Entwicklung. Aus Sicht Piagets korreliert die psychisch-kognitive Entwicklung mit dem organischen Wachstum insofern, dass beide Prozesse durch inhärente motivationale Tendenzen auf die Realisierung eines Gleichgewichts hin gesteuert werden. Bei seiner Einteilung des kognitiven Entwicklungsprozesses geht Piaget von vier Hauptperioden aus, wo bei die Altersangaben keine absoluten, sondern Richtwerte darstellen:19

19 Piagets Einteilung der sukzessiven Entwicklungsstufen gilt inzwischen als weitgehend überholt, vgl. Buggle: Piaget, 1997. - S. 112: "Allerdings blieb Piagets Auffassung von der jeweiligen sukzessiven Konstruktion kognitiver Strukturen für einzelne Alters- und Gegenstandsbereiche nicht unwidersprochen. Es gibt bis heute nicht eindeutig entscheidbare Kontroversen, etwa was die Säuglings- und Kleinkindzeit und hier speziell etwa die Entwicklung des Objekt-Konzeptes betrifft [...] Mehr oder minder ausgeprägte Modifikationen ergaben sich dagegen in der Frage der zeitlichen Zuordnung der einzelnen Entwicklungsstufen zu bestimmten Lebensaltern. Zu einem beträchtlichen Teil scheinen, ungeachtet der eher invarianten Sukzessionen der einzelnen Stufen, die jeweiligen Leistungen schon auf früheren Altersstufen aufzutreten als von Piaget angenommen wurde." (Hervorhebung Buggle). Dieses Stufenmodell soll hier dennoch nicht unterschlagen werden, weil Piaget seine entwicklungspsychologischen Erkenntnisse vor diesem Hintergrund interpretiert hat.

Es ist ein wesentliches Anliegen Piagets, die Gesetzmäßigkeiten zu kristallisieren, nach denen sich diese zunehmende Höherorganisation vollzieht. Die kognitive Weiterentwicklung von Stadium zu Stadium führt weg von der "pragmatischen" Objektbezogenheit in Richtung zunehmender Generalisierungs- und Abstraktionsfähigkeit20. Die Interaktion mit der Umwelt geschieht mehr und mehr auf Grundlage verinnerlichter Objektrepräsentationen und nicht mehr über den aktuell gegebenen unmittelbaren Objektbezug.

"En effet [...] on constate que le sujet réussit, au moyen de ses actions elles-mêmes en leur aspect simplement pratique et sensori-moteur, à construire certains résultats ou performances, sans prendre conscience des moyens qu'il a employés [...] la prise de conscience ne se borne nullement à éclairer les mécanismes de l'action sans leur ajouter rien de plus que cette lumière à elle seule: elle consiste au contraire à les interioriser sous forme de représentations, c'est à dire à les interpréter au moyen d'une conceptualisation que peut être plus ou moins adéquate."21

20 Vgl. Buggle: Piaget, 1997. - S. 49.

21 Piaget: Structures cognitives, 1975. - S. 86.

Diese Tendenz lässt sich bereits innerhalb der verschiedenen Phasen der ersten Entwicklungsperiode beobachten, die durch die Entfaltung der sensomotorischen Intelligenz gekennzeichnet ist. Die ersten sensomotorischen Schemata, die sich kurz nach der Geburt aus dem Saug- und Greifreflex entwickeln, sind zunächst noch an die jeweiligen Schlüsselreize gebunden:

"[...] une conduite conditionnée n'est stable qu'à la condition de la "confirmer" périodiquement en présentant à nouveau l'excitant absolu à la suite du stimulus conditionnel."

Abb.: Saugreflex

[Bildquelle:

seanabrady. --

http://www.flickr.com/photos/seanabrady/34790399/. -- Zugriff am 2006-10-09.

-- Creative Commons Lizenz (Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung)]

"[...] le nourisson, avant de considérer ses mains comme des organes dépendant de lui ou de ses intentions et appartenant à un système bien délimité qui constitue le corps propre, les regarde comme des tableaux étrangers parcourant le champ visuel et peut même en être effrayé quand ces objets non dirigés viennent toucher par hasard son visage. Ou lorsqu'il amène un solide à sa bouche pour le sucer, il ne possède encore aucune connaissance de cette bouche ni de sa tête [...]"22

22 Piaget: Structures cognitives, 1975. - S. 87.

Abb.: Absichtsvolles Handeln (erster Geburtstag)

[Bildquelle:

seanabrady. --

http://www.flickr.com/photos/seanabrady/207961806/in/set-190255/. -- Zugriff

am 2006-10-09. -- Creative Commons Lizenz (Namensnennung, keine kommerzielle

Nutzung)]

Das absichtsvolle Handeln setzt nach Piaget erst in der Mitte des ersten Lebensjahres ein in Form von Greifen, Saugen und Ziehen in Erwartung eines Resultats. Das Kind erlernt das Gesetz von Karma: es erfährt, das seine Handlungen bestimmte Wirkungen erzeugen. Die Entwicklung von intentionalem Handeln zeigt, dass auch die Fähigkeit zu Selbst-Reflexion im Bewusstsein in Form von entsprechenden Aktivierungstendenzen bereits vorhanden ist: Das Kind, das entdeckt, dass sein Handeln bestimmte Ergebnisse zeitigt, ist in der Lage, diese Resultate mit sich als handelndem Subjekt in Beziehung zu setzen. Mit dem in-Beziehung-Setzen von Handlung und Resultat bzw. dann einem entsprechenden neuen Handlungsentwurf in Erwartung eines bestimmten Ergebnisses entwickelt das Kind erste Systeme. Indem ihm sein eigener Part bewusst wird, setzt der Prozess der Selbstobjektivierung ein, das sich getrennt-Erfahren von der Umwelt, auf die es sich bezieht. Hier zeigt sich, dass die Erfahrung von Kontrollfähigkeit und die Selbstkonzeptualisierung Hand in Hand gehen. Die zentrale kognitive Leistung in dieser Periode besteht neben der Ausdifferenzierung einzelner sensorischer und motorischer Schemata in deren Koordination und Integration im Sinne zielgerichteten Verhaltens.

Im paṭicca-samuppāda treten mit upādāna die kilesas auf den Plan, dies kann als Entsprechung gedeutet werden zur Aktivierung des antriebssteuernden Aspekts des einsetzenden Selbstobjektivierungsprozesses, der sich in Selbstvertrauen (der gewünschte Handlungserfolg tritt ein, "es funktioniert ") und Kontrollbewusstsein manifestiert. Die positiven antriebssteuernden Impulse veranlassen das Kind, immer neue Objekte in seine Handlungsentwürfe mit einzubeziehen, also zur generalisierenden Assimilation.

Piaget schreibt:

"On peut dire, d`une manière absolument générale [...] que toute action - c`est à dire tout mouvement, toute pensée ou tout sentiment - répond à un besoin. L`enfant, pas plus que l`adulte, n`éxécute aucun acte, extérieur ou même intérieur, que mu par un mobile, et ce mobile se traduit toujours sous la forme d`un besoin. "23

23 Piaget: Psychologie, 1983. - S.

Was Piaget als besoin bezeichnet, ist der jeweils spezifische Ausdruck von taṇhā, nachdem über die Sinne und das damit verbundene Bewusstsein (saḷāyatana) ein Reiz Eingang gefunden hat, der stark genug ist, um als "mobile" zu wirken, d.h. vedanā zu mobilisieren. Ohne taṇhā, die Gier als antriebssteuerndem Impuls, ohne das Bestreben, handelnd immer wieder neue Ergebnisse zu erzielen, würde eine Weiterentwicklung nach diesem Modell nicht stattfinden. Ohne die Erfahrung von Karma würde ein Lernprozess im Sinne der Piaget'schen Akkommodation nicht funktionieren: Es wäre keine kognitive Grundlage gegeben für die Strukturierung von Handlungsentwürfen und die konstruktive Beeinflussung der Interaktionsprozesse mit der Umwelt.

Am entwicklungspsychologischen Modell von Jean Piaget wird deutlich, dass die Abfolge der einzelnen Stadien der kognitiven Entwicklung weitgehend vorgegeben ist. Um das nächsthöhere kognitive Gleichgewicht zu erreichen, müssen die zur vorangehenden Entwicklungsstufe gehörenden Fähigkeiten ausgebildet sein. Die Mechanismen, die die Äquilibration der kognitiven Strukturen steuern, lassen sich aus neurobiologischer Sicht gut nachvollziehen: Die einzelnen Stadien des entwicklungspsychologischen Aufbauprozesses sind abhängig von der Aktivierung bzw. der Funktionsfähigkeit der entsprechenden Hirnpartien. Der Aufbau der kognitiven Strukturen vollzieht sich in Abhängigkeit vom Aufbau der neuronalen Strukturen.

Piagets Modell mag den Anschein erwecken, dass sich die kognitive Entwicklung weitgehend auf Umweltfaktoren stützt, die das jeweils erreichte Gleichgewicht herausfordern, indem sie die Ausbildung zusätzlicher Fähigkeiten notwendig machen. Die Erkenntnisse der Neurobiologie stellen diese Sichtweise in Frage: Nach Gazzaniga haben Studien gezeigt, dass

"Umwelteinflüsse sich stets nur in negativer Weise auf das Gehirn auswirken. Diese Tatsache steht in krassem Gegensatz zu verbreiteten Thesen über die Bedeutung der Umwelt im Säuglings- und Kleinkindalter. [...] Für die weitverbreitete Behauptung, dass eine besonders stimulierende Umgebung die Gehirnentwicklung positiv beeinflusst, gibt es keine überzeugenden Belege."24

24 Gazzaniga: Gehirn, 1989. - S. 32.

Darüberhinaus leistet das junge Gehirn -- bis zum Alter von etwa sieben Jahren -- die notwendige Überstimulation selbst: die Projektionen (d.i. die Verschaltungen mit anderen "kompetenten" Gehirnbereichen) im kindlichen Gehirn sind bis zu siebenmal dichter als die eines Erwachsenen. In der auf Roger Sperry zurückgehenden neurobiologischen Forschung jedoch gilt die Priorität der Form über die Funktion als gesichert25. Die Neuronen einer bestimmten Hirnregion "wissen", wie sie sich verschalten müssen, um eine bestimmte Funktion zu erzeugen. Es existiert keine zentrale neurale "Instanz", von der diese Organisation ausgeht. Fest steht jedoch, so Gazzaniga, dass diese dezentrale Organisation des Gehirns unter strenger genetischer Kontrolle stattfindet: Sperry wies nach, "dass spezifische neuronale Verbindungen unter der Anleitung des Genoms, nicht der Umgebung zustandekommen26. Gazzaniga betont jedoch, dass diese genetische Kontrolle "keineswegs vollkommen" ist: Umweltfaktoren -- wie gesagt vor allem negativer Art -- schlagen sich in der neuronalen Morphologie nieder27.

25 Gazzaniga: Gehirn, 1989. - S. 26.

26 Gazzaniga: Gehirn, 1989. - S. 26.

27 Vgl. Gazzaniga: Gehirn, 1989. - S. 28f: "Obgleich die Genetik den allgemeinen Rahmen der neuralen Entwicklung liefert, ght man heute davon aus, dass es klar abgrenzbare Zeiträume im Verlauf der Entwicklung gibt, während derer die Organisation des Gehirns modifizierbar ist. Diese Perioden möglicher Veränderung sind kurz und konnten bis jetzt nur für einige Spezies und in einigen wenigen Bereichen eindeutig bestimmt werden. Die besten Beispiele hierfür lieferten Studien am visuellen System der Katze. Die Harvard-Neurophysiologen David Hubel und Torsten Wiesel beschrieben die normale zellulare Architektur des visuellen Kortex [...] Sie entdeckten, dass bei ausgewachsenen wie auch bei neugeborenen Katzen die Organisation dieses Systems identisch ist und aus feststehenden Zellverbänden besteht. [...] Seit den bahnbrechenden Studien der sechziger Jahre hat eine Reihe von Forschern mit darauf aufbauenden Untersuchungen gezeigt, dass es in den ersten Lebenswochen einer Katze eine Zeit gibt, in welcher sich der Anteil der Zellen, deren Aufgabe die Identifikation von Linien einer ganz bestimmten Ausrichtung ist, durch eine abnorme visuelle Umgebung beeinflussen lässt. Wenn die neugeborene Katze beispielsweise während der ersten drei Lebenswochen nur vertikal orientierte Linien sieht, so reagieren bei einem Anschlusstest im Alter von 10 Wochen mehr Zellen auf diese Orientierung, wohingegen Linien oder Winkel, die in nicht-vertikaler Ausrichtung präsentiert werden, keinerlei Reaktion auslösen. Versucht man die Katze zu einem späteren Zeitpunkt solchen Veränderungen auszusetzen, beispielsweise im Alter von 10 Wochen, so scheint dies keinerlei Auswirkung auf die normale Organisation des visuellen Systems zu haben. Die entscheidende Periode ist dann schon vorüber. Das Gehirn der Katze ist zu diesem Zeitpunkt offenbar für das weitere Leben geprägt."

Zwar bleiben diese Einflüsse in der Regel unspezifisch, können aber dennoch als solche nachgewiesen werden28. Eine Sensitivität für Umwelteinflüsse in nennenswertem Ausmaß ist, wie eingangs erwähnt, begrenzt und beschränkt sich auf den Zeitraum zwischen dem fünften und dem siebten Lebensjahr. Das bedeutet, dass in dieser Zeit auch der Spielraum für eine Modifikation der genetischen Determinanten am größten ist. Ebenso wie ein junges Vogelmännchen nach Vollendung des ersten Lebensjahres nicht mehr in der Lage ist, sein Lied korrekt von einem älteren Vogelmännchen zu lernen, ist nach Gazzaniga auch ein Kind nur bis zu einem gewissen Alter in der Lage, sich die Sprachfähigkeit vollständig anzueignen.

28 Gazzaniga: Gehirn, 1989. - S. 27.

Die Priorität der Form über die Funktion besagt, dass der Erwerb bestimmter Fähigkeiten an die Entwicklung bestimmter Gehirnregionen bzw. spezifischer neuronaler Systeme geknüpft ist. Dies lässt sich besonders gut an Patienten mit Läsionen einzelner Gehirnpartien untersuchen: Wenn die Läsion einer Gehirnpartie den Verlust einer bestimmten Funktion nach sich zieht, kann davon ausgegangen werden, dass eben dieser Bereich beim Kind ausgebildet sein muss, damit es die entsprechende Fähigkeit zu erwerben vermag.

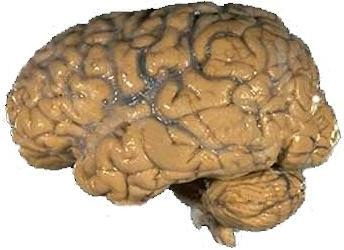

Abb.: Menschliches Gehirn

[Bildquelle: Wikipedia]

Erinnerung bzw. Gedächtnis spielen eine zentrale Rolle für die Erfahrung persönlicher Identität. Schwerpunktmäßig lassen sich zwei Formen von Gedächtnis unterscheiden, wo Erfahrungen unter unterschiedlichen Vorzeichen abgespeichert werden: die deklarative, explizite Gedächtnistätigkeit des Temporallappensystems und die Amygdala, die für emotional hochwertige "implizite" Erinnerungen zuständig ist. Das Säuglingsstadium ist durch sensomotorische Bezugnahme auf die Umwelt gekennzeichnet, während Abstraktionsfähigkeit und diskursives Denken erst relativ spät erlernt werden. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass Hirnregionen wie der Hippocampus und der Neokortex in den ersten Lebensjahren noch nicht voll entwickelt sind, während die Amygdala schon beim Kleinkind nahezu vollständig ausgebildet ist. Somit ist der Ausschnitt der Wirklichkeit, der für ein Kleinkind erinnerungsmäßig zugänglich ist, hirnanatomisch festgelegt: gespeichert werden solche Erfahrungen, die emotional aufgeladen sind. Der noch unausgebildete Neokortex hingegen vermag die kognitive Organisation der auslösenden Signale nicht in vollem Umfang zu leisten. Das bedeutet, dass "gestaltlose" Erfahrungen abgespeichert werden können, die bei entsprechenden Auslösersignalen um so heftigere Reaktionen hervorrufen können, da ihm Neokortex nicht das Material vorhanden ist, sie kognitiv zu entschärfen. Im Neokortex ist keine Akte angelegt.

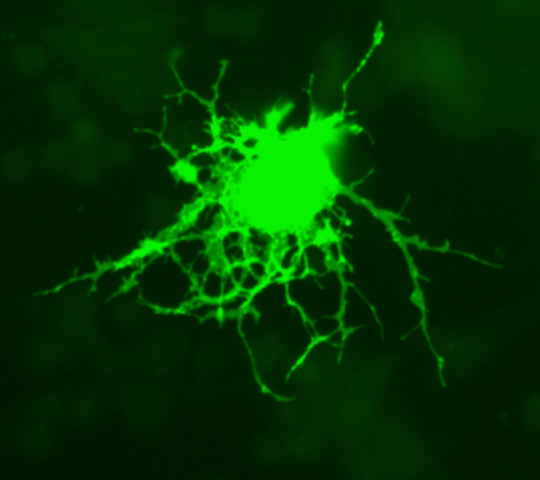

Abb.: GFP transfizierter Oligodendrozyt: seine zellulären Fortsätze bilden

Markscheiden aus Myelin, die die Zellfortsätze (Axone) der Nervenzellen im

Zentralnervensystem umhüllen und so elektrisch isolieren.

[Bildquelle: Wikipedia]

Die Wachstumsgeschwindigkeit des Gehirns und entsprechend das Tempo der kognitiven Entwicklung sind individuell verschieden und hängen von einer ganzen Reihe von Faktoren ab; so z.B. von der Myelinisierung der Kortexzellen. Die Umhüllung mit Myelinschichten ist entscheidend dafür, dass die Zellen der Hirnrinde -- wo ein Großteil der kognitiven Fähigkeiten neurobiologisch lokalisiert werden kann -- aktiviert werden, andernfalls bleiben sie träge. Dieser Prozess geht langsam vonstatten und ist erst im dritten Lebensjahrzehnt vollständig abgeschlossen29. Das bedeutet, dass einige kognitive Funktionen erst in diesem Stadium der neuronalen Entwicklung ausgebildet werden können. Dann schließlich,

"[...] wenn das Gehirn den Zustand der Reife erreicht hat, scheinen Veränderungen seiner Fähigkeiten sich auf die Lernfähigkeit zu beschränken, und diese ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich."30

29 Gazzaniga: Gehirn, 1989. - S. 31ff.

30 Gazzaniga: Gehirn, 1989. - S. 35.

Zusammenfassend gesagt, entwickelt sich die Gesamtheit unserer kognitiven Fähigkeiten -- unser Charakter -- nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten, die durch die Mechanismen der dezentralen neuralen Organisation bestimmt werden. Der Aufbau der neuronalen Strukturen wiederum geht unter genetischer Kontrolle vonstatten, wobei ein gewisser Spielraum für Umwelteinflüsse gegeben bleibt. Auch wenn die Gehirnentwicklung vollständig abgeschlossen ist, können die einzelnen neuralen Systeme oder "Module" durch Lernen modifiziert werden.

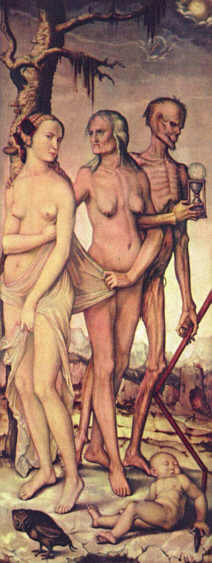

Die kindliche Entwicklung bzw. der Aufbau der neuronalen Strukturen ist, ebenso wie der Verfall, jaratā, Ausdruck von aniccatā31, der Unbeständigkeit, ohne die es Entwicklung nicht geben könnte.

31 Deshalb ist die Übersetzung Vergänglichkeit irreführend.

Abb.: aniccatā, Unbeständigkeit: Hans Baldung Grien (1484/85 - 1545): Die Lebensalter

und der Tod, um 1540–1543

Zu: 5. Teil V: Nirodha. Abschließende Überlegungen