Wenn ein Mensch ein Buddha würde, einzig indem er in Meditation

sitzt,

dann wären alle Frösche längst Buddhas (Zenlehrer Sengai <1750 -- 1837>)

(mailto: payer@well.com)

Viele Anregungen stammen von: Claudia Guggenbühl, Peter Schreiner, Markus Schüpbach, Christiane Schwarm, Edoardo Zentner.

Zitierweise / cite as:

Texte zum buddhistischen Erloesungsweg / hrsg. von Alois Payer <1944 -- >. -- 7. Methoden der Ruhigwerdemeditation. -- Fassung vom 2006-12-10. -- URL: http://www.payerḍe/textezurerloesung/texterloes07.htm

Erstmals publiziert: 1998-05-28

Überarbeitungen: 2006-12-10 [Ergänzungen]

Anlass: Lehrveranstaltungen SS 1998, WS 2006/07

Unterrichtsmaterialien (gemäß § 46 (1) UrhG)

Copyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Verfassers.

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. IV - XI |

| Weiterführende Ressourcen: | Vajirañāna: Buddhist meditation in theory and practice : A general exposition according to the Pāli canon of the Theravāda school / by Paravahera Vajirañāna Mahāthera. -- 2. ed. -- Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, 1975. -- S. 57 - 75 [gute Zusammenstellung auch der Stellen im Tipiṭaka, an denen Meditationsmethoden aufgelistet werden] |

Dies sind die 40 Methoden der Meditation:

|

Tattha saṅkhātanniddesato ti. Cattālīsāya kammaṭṭ.hānesu iti

hīdam vuttam. Tatr' imāni cattālīsa kammaṭṭ.hānāni

|

10 Kasiṇa:

|

Tattha

ime dasa kasiṇā.[!] |

10 Unreinheiten (asubha): Verfallszustände eines

Leichnams

|

ime dasa asubhā. |

10 Vergegenwärtigungen (anussati):

|

imā dasa anussatiyo. |

4 Brahmavihāra -- Unbegrenzte Haltungen:

|

ime cattāro brahmavihārā. |

4 Formlose (materiefreie) Gebiete von Versenkungszuständen

(āruppā):

|

ime cattāro āruppā. |

1 Wahrnehmung:

|

ekā saññā nāma. |

1 Zerlegung ("chemische" Analyse):

|

ekaṃ vavaṭṭhānan ti. |

| Evaṃ saṅkhātanniddesato vinicchayo veditabbo. |

Visuddhimagga, III, § 104 - 105; 110 - 111; Th I, 140

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 4, § 21 - Kap. 5 |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | Vierter Versenkungszustand (Jhāna) |

| Zehn Kasiṇa (kasi.āyatana) werden auch im Tipiṭaka aufgezählt, als zehntes wird aber statt dem Begrenzter-Raum-Kasiṇa das Bewusstseinskasiṇa (viññāṇakasiṇa) genannt: |

|

| Weiterführende Ressourcen: | Vajirañāna: Buddhist meditation in theory and practice : A general exposition according to the Pāli canon of the Theravāda school / by Paravahera Vajirañāna Mahāthera. -- 2. ed. -- Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, 1975. -- S. 139 - 165 |

Kasiṇa (n.) bezeichnet:

- das maṇḍala: den äußeren Gegenstand, der als Ausgangspunkt der kasiṇa-Meditation dient. Dieser äußere Gegenstand kann sein:

- extra für die Meditation hergestellt (z.B. Lehmscheibe)

- natürlich vorgefunden (z.B. frisch gepflügter Acker)

- das nimitta: das Bewusstseinsbild, das durch die kasiṇa-Meditation hervorgebracht wird: z.B. das Bewusstseinsobjekt "Erde"

- das jhāna: der Versenkungszustand, der durch die kasiṇa-Meditation erreicht wird

Nimitta (n.):

- parikamma-nimitta: Vorbereitungsbild: Objekt der Meditation (noch kein veränderter Wachbewusstseinszustand)

- uggaha-nimitta: aufgenommenes Bild : zuerst auftretendes Bild im veränderten Wachbewusstseinszustand: noch mit Unvollkommenheiten behaftet

- paṭibhāga-nimitta: Gegenbild: ganz klares Bild, im veränderten Wachbewusstseinszustand upacāra-samādhi - der angrenzenden Sammlung erreicht

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 4, §§ 21-202 |

| Geeignet für: | jede Art von Charakter |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | Vierter Versenkungszustand (Jhāna) |

| Macht (iddhi), die man durch dieses Kasiṇa erreichen kann: |

|

| Wenn der Mönch, der so die kleineren Hindernisse beseitigt hat, vom

Almosengang zurückgekehrt ist, gegessen hat und die Trägheit nach dem Essen vertrieben

hat, soll er sich an einem abgeschiedenen Ort bequem niedersetzen und das Nimitta von

extra dafür zubereiteter (einer Lehmscheibe) oder nicht zubereiteter Erde (z.B. einem

gepflügten Feld) in sich aufnehmen. Im Alten Kommentar wird gesagt: Wer das Erdkasina als Meditationsmethode auf sich nimmt, der nimmt in der Erde das Bewusstseinsbild (nimitta) auf: Das Kasiṇaobjekt soll folgende Eigenschaften haben:

Er achtet darauf, dass dieses Bewusstseinsbild gut aufgefasst, gut festgehalten, gut bestimmt ist. Dabei sieht er den Vorteil darin, empfindet es als Juwel, bringt ihm Ehrfurcht entgegen und gewinnt es lieb und bindet sein Bewusstsein an dieses Objekt wissend, dass er auf diesem Weg gewiss von Alter und Tod befreit wird. So gewinnt er abgeschieden von den Sinnengenüssen, abgeschieden von unheilsamen Bewusstseinszuständen, den ersten Versenkungszustand, der mit Reflexion (innerem Sprechen) verbunden ist (Gedankenfassung und diskursivem Denken), der aus Abgeschiedenheit entstanden ist, der von Verzückung und stillem Glück begleitet ist, und verweilt in diesem Versenkungszustand. |

Evaṃ upacchinnakhuddakapaḷobodhena hi bhikhunā pacchābhattaṃ

piṇḍapātapaṭikkantena bhattasammadaṃ paṭivinodetvā pavivitte okāse sukhanisinnena

katāya vā akatāya vā paṭhaviyā nimittaṃ gaṇhitabbaṃ. Vuttaṇ h' etaṃ: Paṭhavikasiṇaṃ uggaṇhanto paṭhaviyaṃ nimmitaṃ gaṇhati

So taṃ nimittaṃ suggahitaṃ karoti sūpadhāritaṃ upadhāritaṃ upadhāretvā suvavṭṭhitaṃ vavaṭṭhapeti. So taṃ nimittaṃ suggahitaṃ katvā sūpadhāritaṃ upadhāretvā suvavaṭṭhitaṃ vavaṭṭhapetvā ānisaṃsadassāvī ratanasaññī hutvā cittīkāraṃ upaṭṭhāpetvā sappiyāyamāno tasmiṃ ārammaṇe cittaṃ upanibandhati addhā imāya paṭipadāya jarāmaraṇamhā muccissamī ti vivicc'eva kāmehi, vivicca akusalehi dhammehi, sa-vitakkaṃ sa-vicāraṃ viveka-jaṃ pīti-sukham paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati. |

Visuddhimagga, IV, § 21 - 22; 123; Th I, 156

| Wenn man sich das Objekt für die Erdkasiṇa-Meditation extra anfertigt, dann soll man die vier Mängel eines Erd-kasiṇa vermeiden:

Man verwende also hellbraunen Lehm, wie man ihn im Ganges findet. |

... cattāro kasiṇadose pariharantena kasiṇaṃ kātabbaṃ. Nīlapītalohitodātasambhedavasena hi cattāro paṭhavīkasiṇadosā. Tasmā nīlādivaṇṇaṃ mattikaṃ aggahetvā gaṅggāvahe mattikāsadisāya aruṇavaṇṇāya mattikāya kasinaṃ kātabbaṃ. |

Visuddimagga, IV, § 24; 123; Th 1, 168

Das äußere Erd-kasiṇa stelle man an einem versteckten Ort in der Umgebung des Klosters her, im Schutz eines Felsvorsprungs oder in einer Hütte. Man kann dieses Kasiṇa tragbar oder festsitzend herstellen.

Vorgehensweise

Besonders wichtig ist die Balance zwischen Glaube und Einsicht, und zwischen Sammlung und Energie. Starke Achtsamkeit ist auf alle Fälle nötig.

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 5, §§ 1-4 |

| Geeignet für: | jede Art von Charakter |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | Vierter Versenkungszustand (Jhāna) |

| Macht (iddhi), die man durch dieses Kasiṇa erreichen kann: |

|

| Wer keine frühere Praxis hat, soll die vier Mängel eines Kasiṇa vermeiden und kein blaues, gelbes, rotes oder weißes Wasser verwenden. Er soll einen Almosentopf oder einen vierfüßigen Wassertopf bis zum Rand mit Wasser füllen. Er verwende dazu Regenwasser, das nicht mit Erde in Berührung gekommen ist und das er in der Luft mit einem sauberen Tuch auffängt, oder anderes klares, reines Wasser. Diesen Topf soll er, wie beim Erdkasiṇa ausgeführt wurde, an einem versteckten Ort in der Nähe des Klosters aufstellen und sich bequem hinsetzen. Er soll weder die Farbe des Wasser betrachten noch die Eigentümlichkeit des Flüssigseins erwägen. Er soll die Farbe auf Seite der physischen Grundlage stellen und so beiseitelassen und soll sein Bewusstsein auf den Begriff 'Wasser' richten, da dies das Hervorstechendste am Wasser ist. Unter den vielen Namen für Wasser soll er den gewöhnlichsten, nämlich "Wasser" verwenden und das Kasiṇa entfalten. | Akatādhikārena cattāro kasiṇadose pariharantena nīlapītalohitodātavaṇṇānaṃ aññataravaṇṇ.aṃ āpamṃ aggahetvā yaṃ pana bhūmiṃ asampattam eva ākāse suddhavatthena gahitaṃ udakaṃ aññaṃ vā tathārūpaṃ vippasannam anāvilaṃ tena pattaṃ vā kuṇd.ikaṃ vā samatittikaṃ pūretvā vihārapaccante vuttappakāre paricchinne okāse ṭhapetvā sukhanisinnena na vaṇṇ.o paccavekkhitabbo na lakkhaṇaṃ mansikātabbaṃ nissayasavaṇṇam eva katvā ussadavasena paññattidhamme cittaṃ ṭhapetvā ambu udakaṃ vārī salilan ti ādisu āponāmesu pākaṭanāmavasen' eva āpo āpo ti bhāvetabbaṃ. |

Visuddhimagga, V, § 3; 170; Th 1, 217

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 5, §§ 5-8 |

| Geeignet für: | jede Art von Charakter |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | Vierter Versenkungszustand (Jhāna) |

| Macht (iddhi), die man durch dieses Kasiṇa erreichen kann: |

|

| Dies ist die Anleitung zur Herstellung des Meditationsobjekts: er spalte feuchtes Kernholz, trockne es, breche es in kurze Stücke. Dann soll er zu einem geeigneten Baum begeben oder in einen Pavillon. Dort schichte er das Holz auf wie zum Kochen mit Töpfen und zünde es an. Dann mache er in eine Palmmatte oder ein Stück Leder oder ein Tuch ein Loch mit einem Durchmesser von einer Handspanne und fünf Finger. Dieses Loch hänge man vor sich auf und setze sich in der beim Erdkasiṇa beschriebenen Weise hin. Er beachte weder das Gras und Holz darunter noch den Rauch darüber, sondern ergreife das Bewusstseinsbild in der dichten Flamme dazwischen. Auf die Farbe achte er nicht, auch das Merkmal Hitze beachte er nicht. Er soll die Farbe auf Seite der physischen Grundlage stellen und so beiseitelassen und soll sein Bewusstsein auf den Begriff 'Feuer' richten, da dies das Hervorstechendste am Feuer ist. Unter den vielen Namen für Feuer soll er den gewöhnlichsten, nämlich "Feuer" verwenden und das Kasiṇa entfalten. | Tatr' idaṃ karaṇavidhānaṃ. Siniddhāni sāradārūni phāletvā sukkhāpetvā ghaṭikaṃ katvā paṭirūpaṃ rukkhamūlam. vā maṇḍapaṃ vā gantvā pattapacanākarena rāsiṃ katvā ālimpetvā kaṭasārake vā camme vā paṭe vā vidatthicaturaṅgulappmāṇaṃ chiddaṃ kātabbaṃ. Taṃ purato ṭhapetvā vuttanayena va nisīditvā heṭṭhā tiṇakaṭṭhaṃ vā upari dhūmasikhaṃ vā amanasikaritvā vemajjhe ghanajālāyaṃ nimittaṃ gaṇhitabbaṃ. Pītan ti vā ti ādivaséna vaṇṇo na paccavekkhitabbo. Uṇhattavasena lakkhaṇaṃ na manasikātabbaṃ. nissayasavaṇṇam eva katvā ussadavasena paññattidhamme cittaṃ ṭhapetvā pāvako kaṇhavattani jātavedo hutāsano ti ādisu aggināmesu pākaṭanāmavasen' eva tejo tejo ti bhāvetabbaṃ. |

Visuddhimagga V, § 5 - 7; 171; Th I, 219

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 5, §§ 9-11 |

| Geeignet für: | jede Art von Charakter |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | Vierter Versenkungszustand (Jhāna) |

| Macht (iddhi), die man durch dieses Kasiṇa erreichen kann: |

|

| Wer das Windkasiṇa entfalten will, muss das Bewusstseinsbild im Winde

fassen. Dies kann durch Sehen oder durch somatische Wahrnehmung geschehen. In den alten

Kommentaren steht nämlich geschrieben: Wer das Windkasiṇa annimmt, fasst das Bewusstseinsbild im Winde:

|

Vāyokasiṇaṃ bhāvetumkāmenāpi vāyasmiṃ nimittaṃ gaṇhitabbaṃ.

Tañ ca kho diṭṭ.havasena vā phuṭṭhavasena vā. Vuttañ h' etaṃ aṭṭhakathāsu: Vāyokasiṇam uggaṇhanto vāyasmiṃ nimittaṃ gaṇhāti

|

Visuddhimagga V, § 9; 172; Th 1, 219f.

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap V, § 12 - 14 |

| Geeignet für: | dosa-carita n. -- aufbrausender / ärgerlicher Charakter |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | Vierter Versenkungszustand (Jhāna) |

| Macht (iddhi), die man durch dieses Kasiṇa erreichen kann: |

|

Unmittelbar auf das eben gesagte folgend, steht in den alten Kommentaren:

Wer das Blaukasiṇa annimmt fasst das Bewusstseinsbild in etwas Blauem:

|

Tadanantaraṃ pana nīlakasiṇaṃ ugga.hanto nīlakasmiṃ nimittaṃ

gaṇhāti

|

Visuddhimagga V, § 12, 172; Th 1, 221

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap V, § 15 - 16 |

| Geeignet für: | dosa-carita n. -- aufbrausender / ärgerlicher Charakter |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | Vierter Versenkungszustand (Jhāna) |

| Macht (iddhi), die man durch dieses Kasiṇa erreichen kann: |

|

Analog zum Blau-Kasiṇa

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap V, § 17 - 18 |

| Geeignet für: | dosa-carita n. -- aufbrausender / ärgerlicher Charakter |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | Vierter Versenkungszustand (Jhāna) |

| Macht (iddhi), die man durch dieses Kasiṇa erreichen kann: |

|

Analog zum Blau-Kasiṇa

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap V, § 19 - 20 |

| Geeignet für: | dosa-carita n. -- aufbrausender / ärgerlicher Charakter |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | Vierter Versenkungszustand (Jhāna) |

| Macht (iddhi), die man durch dieses Kasiṇa erreichen kann: |

|

Analog zum Blau-Kasiṇa

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 5, §§ 21-23 |

| Geeignet für: | jede Art von Charakter |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | Vierter Versenkungszustand (Jhāna) |

| Macht (iddhi), die man durch dieses Kasiṇa erreichen kann: |

|

In den alten Kommentaren steht: Wer das Lichtkasiṇa annimmt fasst das

Bewusstseinsbild in Licht:

|

Ālokakasiṇaṃ uggaṇhanto ālokasmiṃ nimittaṃ gaṇhāti

|

Visuddhimagga V, § 21; 174; Th I, 222

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 5, §§ 24-26 |

| Geeignet für: | jede Art von Charakter |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | Vierter Versenkungszustand (Jhāna) |

| Macht (iddhi), die man durch dieses Kasiṇa erreichen kann: |

|

| In den alten Kommentaren steht: Wer das Raumkasiṇa annimmt fasst das Bewusstseinsbild in Raum:

|

Ākāsakasiṇaṃ uggaṇhanto ākāsasmiṃ nimittaṃ gaṇhāti

|

Visuddhimagga V, § 24; 175; Th I, 223

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 6 |

| Geeignet für: | rāga-carita n. -- zu Gier neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | erstes jhāna |

| Zweck | Befreiung von sexueller Gier |

| Weiterführende Ressourcen |

|

| Die asubha gehören auch zu: |

Betrachtungen einer Leiche in den verschiedenen Verfallstadien mit Anwendung auf den eigenen Körper:

|

|

| Dies wendet er auf den eigenen Körper an: Auch dieser eigene Körper ist so beschaffen, wird so werden, kann dem nicht entgehen. | So imam eva kāyaṃ upasamharati: Ayaṃ pi kho kāyo evaṃdhammo evaṃbhāvī evamanatīto ti. |

z.B. Satipaṭṭhānasutta, Majjhimanikāya I, 58

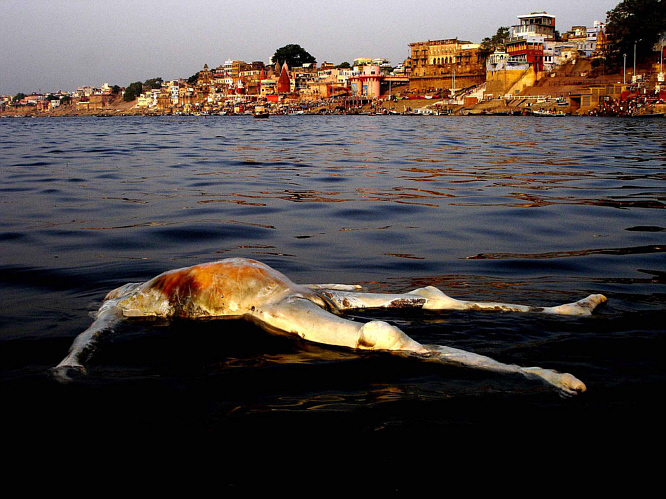

Für eine zeitgemäße Praxis empfehle ich den Gebrauch einschlägiger Lehrbücher und Atlanten der Gerichtsmedizin. Danach klassifiziert man Leichenveränderungen folgendermaßen:

- Frühe Leichenveränderungen:

- Totenflecken: Beginn ca. 20-30 Minuten nach Tod, vollständige Ausprägung nach 6-12 Sunden. Sie entstehen durch Absinken des Blutes infolge der Schwerkraft. Zuerst sind sie fleckenförmig, dann dehnen sie sich nach und nach aus. Totenflecken sind gewöhnlich blaugraurötlich bis violett.

- Erkalten

- Totenstarre: Beginn nach 2-4 Stunden, vollständige Ausbildung nach 6-12 Stunden. Spontane Lösung nach 2-3 Tagen.

- Spätere Leichenerscheinungen:

- Autolyse: durch Eigenenzyme des Körpers

- Verwesung bzw. Fäulnis: durch Bakterien. Als erstes Zeichen der Fäulnis, bedingt durch Bakterien im Darm, findet sich zumeist im Unterbauch eine Grünverfärbung der Haut. Auftreibungen des Leibes entstehen durch Fäulnisgase. An der Haut treten Blasen auf, die leicht einreißen. Ausfließen rötlicher Fäulnisflüssigkeit aus Körperöffnungen kann Blutungen vortäuschen. Durch Fäulnisvorgänge kann das Venennetz der Haut sichtbar werden.

- Mumifizierung: lederartige Vertrocknung bei heißtrockener Umgebung

- Bildung von Fettwachs: bei Einwirkung von Feuchtigkeit und Nässe (Erhalt der äußeren Konturen der Leiche)

- Skelettierung: Fliegenmaden, die aus den oft bald nach dem Tod abgelegten Eiern schlüpfen , können schon nach wenigen (1-2) Wochen eine vollständige Skelettierung herbeiführen. Durch Ausscheidungen können Fliegenmaden die Leichenhaut bräunlich verändern. Zur Skelettierung von Leichen im Freien können alle möglichen Tiere beitragen (Hyänen, Schakale, Geier , Ameisen usw.).

Quelle: Ökologisches Stoffgebiet / Günther Reinhardt ... -- Stuttgart : Hippokrates Verlag, 1991. -- (Duale Reihe). -- ISBN 3-7773-0893-5. -- S. 203-211.

Eine hervorragend anschauliche Darstellung der Verwesung menschlicher Leichen findet man im äußerst lesenwerten Buch:

Abb.: EinbandtitelRoach, Mary: Die fabelhafte Welt der Leichen. -- München : Dt. Verl.-Anst., 2005. -- 349 S. ; 21 cm. -- Originaltitel: Stiff : the curious lives of human cadavers >2003>. -- ISBN 3-421-05584-X. -- S. 69 - 75

Eindrückliche Abbildungen der Leichenerscheinungen findet man in:

Handbuch gerichtliche Medizin / B. Brinkmann ; B. Madea (Hrsg.). -- Berlin [u.a.] : Springer. -- 28 cm. -- Bd. 1. -- 2004. -- S. 79 - 225

Abb.: Tote Frau im Ganges, Varanasi, Indien, 2005

[Bildquelle: Gamdrup. -- http://www.flickr.com/photos/88023553@N00/34543937/. -- Zugriff am 2006-12-09. --

Creative Commons Lizenz (Namensnennung)]

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 7, Kap. 8 |

| Weiterführende Ressourcen: | Vajirañāna: Buddhist meditation in theory and practice : A general exposition according to the Pāli canon of the Theravāda school / by Paravahera Vajirañāna Mahāthera. -- 2. ed. -- Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, 1975. -- S. 183 - 262 |

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap.7, §§ 2-67 |

| Geeignet für: | saddhā-carita n. -- zu Vertrauen neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | upacāra-samādhi |

| Weiterführende Ressourcen | Ausführlich erklärt in: Payer, Alois <1944 -- >: Buddha-ppavatti : Materialien zum historischen Buddha und zum Buddha des Glaubens. -- Teil III: Die Buddhānussati als Ausdruck für den Buddha des Glaubens. -- Fassung vom 23. 4. 1998. -- (Materialien zu den Grundbegriffen des Buddhismus). -- URL: http://www.payerḍe/buddhgrund/buddha03.htm |

| Die Buddhānussati gehört auch: | zu den ārakkha-kammaṭṭhāna n. -- Meditationsübungen zum Schutz (s. Dhammavibhāga I.4.13. ) |

Vergegenwärtigung der Eigenschaften Buddhas, wie sie in folgender Formel ausgedrückt werden:

| Buddha, "der Ehrwürdige (bhagavā) ist vollkommen zur Erlösung gelangt (arahaṃ), vollkommen richtig von selbst zur Wahrheit erwacht (sammā-saṃbuddha), in Wissen und Wandel vollendet (vijjā-caraṇa-saṃpanna), hat den Weg durch die Wiedergeburten gut beendet (sugata), ist ein Kenner der Welten (loka-vidū), ein unübertrefflicher Lenker der bezähmbaren Menschen (anuttara purisa-damma-sārathi), Lehrer der Götter und Menschen (satthā deva-manussānaṃ), ein Buddha (buddha), ein Ehrwürdiger (bhagavā)." | iti pi so bhagavā: arahaṃ sammā-sambuddho vijjā-caraṇasampanno sugato loka-vidū anuttaro purisa-damma-sārathi satthā deva-manussānaṃ buddho bhagavā ti |

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap.7, §§ 68-88 |

| Geeignet für: | saddhā-carita n. -- zu Vertrauen neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | upacāra-samādhi |

Vergegenwärtigung der Eigenschaften der Lehre Buddhas, wie sie in folgender Formel ausgedrückt werden:

| "Gut erklärt ist vom Ehrwürdigen die Lehre, | savākkhāto bhagavatā dhammo |

| sichtbar, | sandiṭṭhiko |

| zeitlos, | akāliko |

| von der Art des "Komm und sieh!", | ehi-passiko |

| fruchtbar anleitend, | opanayiko |

| von Weisen selbst erkennbar." | paccattaṃ veditabbo viññuhī ti |

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap.7, §§ 89-100 |

| Geeignet für: | saddhā-carita n. -- zu Vertrauen neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | upacāra-samādhi |

Vergegenwärtigung der Eigenschaften der Gemeinschaft derer, die zurecht Heilsgewissheit haben, wie sie in folgender Formel ausgedrückt werden:

| "Die Gemeinschaft der Jünger des Ehrwürdigen hat (die Lehre) gut praktiziert, | supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho, |

| geradeaus praktiziert, | ujju-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho, |

| in rechter Weise praktiziert, | ñāya-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho, |

| richtig praktiziert hat die Gemeinschaft der Jünger des Ehrwürdigen, | sāmīci-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho, |

| nämlich die vier Menschenpaare, | yadidaṃ cattāri purisa-yugāni |

| die acht einzelnen Menschen.

[vier Menschenpaare, acht Einzelmenschen: die edlen Menschen (ariya-puggala m.), die eines der vier Stadien der Erlösten verwirklicht haben, und zwar jeweils Weg (magga) bzw. Ziel (phala) (4x2=8).] |

aṭṭha purisa-puggalā, |

| Diese Gemeinschaft der Jünger des Ehrwürdigen ist | esa bhagavato sāvaka-saṅgho |

| würdig der Opfergaben, | āhuneyyo, |

| würdig der Gastlichkeit, | pāhuneyyo, |

| würdig der Gaben, | dakkhineyyo, |

| würdig des ehrfurchtvollen Grußes, | añjalīkaraṇīyo, |

| ein unübertreffliches Verdienstfeld für die Welt." | anuttaraṃ puñña-kkhettaṃ lokassā ti |

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap.7, §§ 101-106 |

| Geeignet für: | saddhā-carita n. -- zu Vertrauen neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | upacāra-samādhi |

Vergegenwärtigung der eigenen Sittlichkeit gemäß folgender Formel:

| Wahrlich, meine Sittlichkeit ist ungebrochen, ungespalten, unbefleckt, unverdorben, befreiend, von den Weisen gepriesen, nicht anhaftend, zur Sammlung führend. | Aho vata me sīlāni akhaṇḍhāni acchiddāni asabalāni akammāsāni bhujissāni viññupassatthāni aparamaṭṭhāni samādhisaṃvattanikānī ti |

z.B. Vinaya, Th 8, 238 [856]

Dīghanikāya, Th 10, 95 [75]; 11, 257 [316]

Saṃyuttanikāya II, 70

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap.7, §§ 107-114 |

| Geeignet für: | saddhā-carita n. -- zu Vertrauen neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | upacāra-samādhi |

Vergegenwärtigung der eigenen Freigebigkeit gemäß folgender Formel:

| "Es ist ein Vorteil für mich, ein großer Vorteil, dass ich unter vom Schmutz des Geizes besessenen Wesen mit vom Schmutz des Geizes befreitem Sinn weile, freigebig, mit ausgestreckten Händen, am Weggeben Freude empfindend, für Bitten zugänglich, am Geben und Teilen Freude empfindend." | lābhā vata me suladdhaṃ vata me yo 'ham maccheramalapariyuṭṭhitāya pajāya vigatamalamaccherena cetasā agāraṃ ajjhāvasāmi muttacāgo payatapāṇi vossaggarato yācayogo dānasaṃvibhāgarato |

z.B. Mahānāmasutta, Aṅguttaranikāya III, 287

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap.7, §§ 115-118 |

| Geeignet für: | saddhā-carita n. -- zu Vertrauen neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | upacāra-samādhi |

| Weiterführende Ressourcen | Zu den Götterwelten s. Dhammavibhāga II.3.15. Ausführlich zu den einzelnen Götterwelten s. unter den betreffenden Stichworten: Malalasekera, G. P.: Dictionary of Pāli proper names. -- Reprint of the 1938 ed. -- London : The Pali Text Society, 1974. -- 2 vol. |

Vergegenwärtigung der verschiedenen Götter gemäß folgender Formel:

|

|

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 8, §§ 1-41 |

| Geeignet für: | buddhi-carita n. -- zu Erkenntnis neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | upacāra-samādhi |

| Weiterführende Ressourcen |

|

| Die maraṇa-sati gehört auch zu: | den ārakkha-kammaṭṭhāna n. -- Meditationsübungen zum Schutz (s. Dhammavibhāga I.4.13.) |

Vergegenwärtigung von: "Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben".

| Abends und morgens überlegt ein Mönch: Es gibt für mich vielerlei Möglichkeiten, dass ich sterbe:

Das könnte mein Tod sein, dies wäre eine Gefahr für mich.

Das könnte mein Tod sein, dies wäre eine Gefahr für mich. Dieser Mönch soll überlegen, ob er noch nicht überwundene schlechte, unheilsame Eigenschaften hat, die für ihn im Falle des Todes gefahrvoll wären. Wenn er erkennt, dass er noch solche Eigenschaften hat, dann soll er festen Willen, Anstrengung, Ausdauer, Achtsamkeit und Bewusstseinsklarheit darauf verwenden, diese Eigenschaften abzulegen. Wie jemand, dessen Kleidung oder Haare in Flammen stehen, festen Willen, Anstrengung, Ausdauer, Achtsamkeit und Bewusstseinsklarheit darauf verwendet, das Feuer zu löschen, so soll ein solcher Mönch handeln. Wenn der Mönch aber erkennt, dass er keine solchen bösen, unheilsamen Eigenschaften hat, dann soll er freudig und zufrieden Tag und Nacht gute Eigenschaften einüben. |

Idha bhikkhave bhikkhu ... iti paṭisañcikkhati: Bahukā kho me paccayā maraṇassa:

Tena me assa kāla°kiriyā so maṃ assa antarāyo.

Tena me assa kāla°kiriyā so maṃ assa antarāyo ti. Tena bhikkhave bhikkhunā iti paṭisañcikkhitabbaṃ: Atthi nu kho me pāpakā akusalā dhammā appahīnā ye me assu ... kālaṃ karontassa antarāyāyā ti. Sace bhikkhave bhikkhu paccavekkhhamāno evaṃ jānāti: Atthi me pāpakā akusalā dhammā appahīnā ye me assu ... kālaṃ karontassa sntarāyāyā ti tena bhikkhave bhikkhunā tesaṃ yeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya adhimatto chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī ca appaṭivānī ca sati ca sampajaññaṃ ca karanīyaṃ. Seyyathāpi bhikkhave ādittacelo vā ādittasīso vā tass' eva celassa vā sīsassa vā nibbāpānāya adhimattaṃ chandaṃ ca ca vāyāmaṃ ca ussāhaṃ ca assoḷhiṃ ca appaṭivāniṃ ca satiṃ ca sampajaññaṃ ca kareya evam eva kho bhikkhave tena bhikkhunā tesaṃ yeva pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya adhimatto chando ca vāyāmo ca ussāho ca ussoḷhī ca appaṭivānī ca sati ca sampajaññaṃ ca karanīyaṃ. Sace pana bhikkhave bhikkhu paccavellhamāno evaṃ jānāti: Natthi me pāpakā akusalā dhammā appahīnā ye me assu ... kālaṃ karontassa antarāyāyā ti tena bhikkhave bhikkhunā ten' eva pītipāmojjena vihātabbaṃ ahorattānusikkhinā kusalesu dhammesu. |

Dutiyamaraṇassatisutta, Aṅguttaranikāya IV, 320

Abb.: Vergegenwärtigung des Todes im Abendland: Der Kartäusermönch Hieronymus Tschekkenbürlin blickt dem Tod ins Gesicht. Diptychon, Unbekannter Maler, nach 1487

[Bild: Basel, Historisches Museum, Inv. Nr. 1882.72; Quelle der Abb.: Himmel, Hölle, Fegefeuer : das Jenseits im Mittelalter : eine Ausstellung des Schweizerischen Landesmuseums / hrsg. von der Gesellschaft für das Schweizerische Landesmuseums. -- 2., durchges. Aufl. -- Zürich : Schweizerisches Landesmuseum, ©1994. -- ISBN 3-7705-2964-2. -- S. 178]

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 8, §§ 42-144 |

| Geeignet für: | rāga-carita n. -- zu Gier neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | erstes Jhāna |

| Zweck | Aufgeben des Gedankens an eine unauflösliche Individualität; Verwirklichung des Denkens in Elementen (Konstituentien) |

| kāyagata-sati gehört zu: |

|

| Weiterführende Ressourcen: | Vajirañāna: Buddhist meditation in theory and practice : A general exposition according to the Pāli canon of the Theravāda school / by Paravahera Vajirañāna Mahāthera. -- 2. ed. -- Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, 1975. -- S. 216 - 226 |

Die 31 Körperbestandteile nach der damaligen Anatomie sind:

In und an diesem Körper gibt es:

|

Atthi imasmiṃ kāye

|

Satipaṭṭhānasutta, Majjhimanikāya I, 57

Für eine zeitgemäße Praxis empfehle ich die Benutzung eines Lehrbuchs oder eines Atlas der Anatomie. Gut geeignet für Anfänger ist z.B.:

Yokochi, Chihiro: Photographische Anatomie des Menschen / Chihiro Yokochi ; Johannes W. Rohen ; Eva Lurie Weinreb. -- 5. Aufl. -- Stuttgart : Schattauer, 1992. -- 134 S. ; 303 überw. mehrfarb. Abb. -- ISBN 3-7945-1515-3. -- [Es gibt auch einen preiswerten (2.-- DM!) Auszug in Adressbuchformat]

Sehr empfehlenswert sind auch Plastinationen:

Körperwelten : Einblicke in den menschlichen Körper / [Hrsg.: Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim, Institut für Plastination, Heidelberg]. -- 6., erw. Aufl. -- 1997. -- 256 S. : Ill. -- ISBN 3-9804930-3-2

Abb.: Gläserner Mensch

Anatomische Meditationsbilder

|

|

|

|

|

|

|

|

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 8, §§ 145-244 |

| Geeignet für: |

|

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | alle Versenkungszustände (alle acht Jhāna) |

| Ānāpāna-sati gehört zu: | den kāyanupassanā's unter den Satipaṭṭhāna's -- den Grundlagen der Achtsamkeit (s. Kapitel 8) |

| Weiterführende Ressourcen: | Vajirañāna: Buddhist meditation in theory and practice : A general exposition according to the Pāli canon of the Theravāda school / by Paravahera Vajirañāna Mahāthera. -- 2. ed. -- Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, 1975. -- S. 227 - 258 |

Grundtext für diese Übung:

Da, ihr Mönche, hat sich ein Mönch in die Wildnis begeben oder an den

Fuß eines Baumes oder an eine leere Stätte und setzt sich nieder. Und mit kreuzweise

untergeschlagenen Beinen, den Körper gerade aufgerichtet, die Achtsamkeit vor sich

gestellt, atmet er achtsam ein, atmet er achtsam aus.

|

Idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā

suññāgāragato vā niīdati. Pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya

parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhāpetvā so sato va assasati sato passasati.

|

Ānāpānasatisutta, Majjhimanikāya III, 82 - 83

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 8, §§ 245-251 |

| Geeignet für: | buddhi-carita n. -- zu Erkenntnis neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | upacāra-samādhi |

| Weiterführende Ressourcen |

|

Vergegenwärtigung des Nibbāna gemäß der Formel:

| Unter allem Bedingten und Nicht-Bedingten ist das Höchste die Begierdelosigkeit, nämlich die Ernüchterung des Rausches, das Aufhören des Durstes, die Zerstörung der Abhängigkeit, das Abbrechen des Weiterrollens, das Schwinden der Begehrens, die Begierdelosigkeit, das Aufhören, das Nibbāna. | Yāvatā bhikkhave dhammā saṅkhatā vā asaṅkhātā vā virāgo tesaṃ aggam akkhāyati yadidaṃ madanimmadano pipāsavinayo āsayasamugghāti vaṭṭūpacchedo taṇhakkhayo virāgo nirodho nibbānan ti |

Pasādasutta,Aṅguttaranikāya, II, 34, Th 21, 44 [33]; 22, 37 [32]

Itivuttaka, Khuddakanikāya, Th 25, 298 [269]

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 9 |

| Geeignet für: | dosa-carita n. -- zu Hass neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | 3. bzw. 4. Jhāna |

| Weiterführende Ressourcen: |

|

"Unbegrenzt" weil es keine Grenzen gibt, an denen diese Haltungen Halt machen sollen.

Z.B. Paṭhama-āghātapaṭivinayasutta: Aṅguttaranikāya III, 186; und passim

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 9, §§ 1-76 |

| Geeignet für: | dosa-carita n. -- zu Hass neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | drittes Jhāna |

Entfaltung von mettā gehört auch zu den ārakkha-kammaṭṭhāna n. -- Meditationsübungen zum Schutz (s. Dhammavibhāga I.4.13. )

| "Mögen alle Wesen | sabbe sattā |

| frei sein von Anfeindungen, | averā hontu |

| frei von Bedrückung, | abyāpajjhā hontu |

| frei von Beklemmung, | anīghā hontu |

| mögen sie glücklich ihr Leben verbringen." | sukkhī attānaṃ pariharantu. |

Mettākathā: Paṭisambidhamagga II, 130

Die Entfaltung von Güte spielt in der Praxis der Theravādabuddhisten, auch der Laien, eine ziemliche Rolle. Dabei werden Güte und die anderen unbegrenzten Haltungen als reale Energien verstanden, nicht nur als psychische Zustände. So kann Güte z.B. auch in Fernwirkung Kranke heilen usw. Die Entfaltung von Güte und den anderen unbegrenzten Haltungen ist also in der Vorstellung der Buddhisten soziales, zutiefst "karitatives" Wirken und Handeln!

Einige Methoden der Entfaltung von Güte:

Methode 1 (personenweise):

"Möge ich glücklich sein, frei von Leiden!"

oder: "Möge ich frei sein von Anfeindungen, Bedrückung und Beklemmung, möge ich mein Leben glücklich verbringen."

"Möge er glücklich sein, frei von Leiden!"

oder: "Möge er frei sein von Anfeindungen, Bedrückung und Beklemmung, möge ich mein Leben glücklich verbringen."

Bei der visuellen Vergegenwärtigung ist es wichtig, dass sie deutlich ist und nicht hastig geschieht: man soll wirklich Güte entfalten und nicht einfach Formeln herunterleiern.

Hat man so Individuen-bezogen Güte entfaltet gehe man über zur gruppenweisen Entfaltung der Güte nach Methode 2:

Methode 2 (gruppenweise):

"Mögen alle, die in diesem Hause leben, glücklich sein, frei von Leiden!"

oder: "Mögen alle, die in diesem Hause leben, frei sein von Anfeindungen, Bedrückung und Beklemmung, möge ich mein Leben glücklich verbringen."

Andere Methoden (Auswahl):

Man kann als Mönch auch den ganzen Almosengang rekonstruieren und jedem einzelnen Geber Güte zuwenden. Analoges gilt für alle Begegnungen.

Die Entfaltung der anderen unbegrenzten Haltungen geschieht analog zur Entfaltung der Güte.

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 9, §§ 77-83 |

| Geeignet für: | dosa-carita n. -- zu Hass neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | drittes Jhāna |

| "Mögen alle Wesen | sabbe sattā |

| vom Leid befreit werden." | dukkhā pamuccantu. |

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 9, §§ 84-87 |

| Geeignet für: | dosa-carita n. -- zu Hass neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | drittes Jhāna |

.

| "Mögen alle Wesen | sabbe sattā |

| erlangtes Wohlergehen nicht verlieren." | mā laddha-sampattito vigacchantu |

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 9, §§ 88-90 |

| Geeignet für: | dosa-carita n. -- zu Hass neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | viertes Jhāna |

.

| "Alle Wesen sind | sabbe sattā |

| Besitzer ihres Karma, | kamma-ssakā |

| Erben ihres Karma, | kamma-dāyādā |

| aus ihrem Karma entstanden, | kamma-yonī |

| haben ihr Karma als Vorfahren, | kamma-bandhū |

| haben ihre Hilfe im Karma. | kamma-paṭisaraṇā |

| Welcherart Karma sie tun, | yaṃ kammaṃ karissanti |

| gutes oder schlechtes, | kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā |

| dessen Erbe werden sie sein." | tassa dāyādā bhavissanti. |

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 10 |

| Geeignet für: | alle Typen und gemischte Typen |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | 5. bis 8. Jhāna |

| Weiterführende Ressourcen: |

|

Im Folgenden die stereotypen Formulierungen, wie sie immer wieder vorkommen.

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 10, §§ 1-24 |

| Geeignet für: | alle Typen und gemischte Typen |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | ist fünftes Jhāna. |

| "Nachdem er völlig die Wahrnehmung von Materiellem überwunden hat, wenn die Gegenstands-Wahrnehmungen verschwunden sind, wenn er die Wahrnehmungen von Verschiedenheit nicht mehr beachtet, gelangt er mit dem Bewusstsein, dass der Raum unendlich ist, zum Gebiet der Raumunendlichkeit und verweilt dort" | sabbaso rūpa-saññānaṃ samatikkamma, paṭigha-saññānaṃ attha-gamā, ñānatta-saññānaṃ amanasi-kārā Ananto akāso ti ākāsānañcāyatanaṃ upsampajja viaharati |

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 10, §§ 25-31 |

| Geeignet für: | alle Typen und gemischte Typen |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | ist sechstes Jhāna |

| "Nachdem er das Gebiet der Raumunendlichkeit völlig überwunden hat, gelangt er mit dem Bewusstsein, dass das Bewusstsein unendlich ist, zum Gebiet der Bewusstseinsunendlichkeit und verweilt dort" | sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma Anantaṃ viññāṇaṃ ti viññāṇñcāyatanaṃ upasampajja viharati |

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 10, §§ 32-39 |

| Geeignet für: | alle Typen und gemischte Typen |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | ist siebtes Jhāna |

| "Nachdem er das Gebiet der Bewusstseinsunendlichkeit völlig überwunden hat, gelangt er mit dem "Bewusstsein", dass nichts existiert, zum Gebiet der Nichtsheit und verweilt dort" | sabbaso viññāṇñcāyatanaṃ samatikamma N'atthi kiñcīti ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati |

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 10, §§ 40-55 |

| Geeignet für: | alle Typen und gemischte Typen |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | ist achtes Jhāna. |

| "Nachdem er das Gebiet der Nichtsheit völlig überwunden hat, gelangt er zum Gebiet der Weder-Wahrnehmung-noch-Nicht- Wahrnehmung und verweilt dort" | sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ samatikamma nevasaññā- nāsaññāyatanaṃ upsampajja viharati |

āhāre paṭikūla-saññā f. -- Wahrnehmung der Widerlichkeit des Essens

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 11, §§ 1-26 |

| Geeignet für: | buddhi-carita n. -- zu Erkenntnis neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | upacāra-samādhi |

| Zweck | Überwindung der Gier nach Essen |

| Weiterführende Ressourcen: | Vajirañāna: Buddhist meditation in theory and practice : A general exposition according to the Pāli canon of the Theravāda school / by Paravahera Vajirañāna Mahāthera. -- 2. ed. -- Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, 1975. -- S. 314 - 317 |

Wenn jemand die Wahrnehmung der Widerlichkeit des Essens entfalten will,

dann soll er die Meditationsmethode entgegennehmen, von dem was ihm diesbezüglich gesagt

wird nicht ein einziges Wort weglassen, sich in die in die Einsamkeit zurückziehen. Dort

betrachte er die Widerlichkeit der materiellen Nahrung, die in Gegessenem, Getrunkenem,

Gekautem und Geschmecktem besteht, und zwar in zehnfacher Hinsicht:

|

Taṃ āhāre paṭikūlasaññaṃ bhāvetukāmena kammaṭṭhānaṃ

uggahetvā uggahato ekapadam pi avirajjhantena rahogatena paṭisallīnena

asitapītakhāyitasāyitappabhede kabḷiṅkārāhare dasahakārehi paṭikūlatā

paccavekkhitabbā. Seyyathīdaṃ:

|

Visuddhimagga XI, § 5; 341; Th 2, 155

| Ausführlich behandelt in Visuddhimagga: | Kap. 10, §§ 27-117 |

| Geeignet für: | buddhi-carita n. -- zu Erkenntnis neigender Typ |

| Tiefster Versenkungszustand, der damit erreichbar ist: | upacāra-samādhi. |

| Zweck | Befreiung von der Idee der "Individualität". |

| Catu-dhātu-vavatthāna gehört zu: | kāyānupassanā f. -- Betrachtung des Körperlichen der satipaṭṭhāna -- Grundlagen der Achtsamkeit (s. Kapitel 8) |

| Weiterführende Ressourcen: | Vajirañāna: Buddhist meditation in theory and practice : A general exposition according to the Pāli canon of the Theravāda school / by Paravahera Vajirañāna Mahāthera. -- 2. ed. -- Kuala Lumpur : Buddhist Missionary Society, 1975. -- S. 318 - 327 |

Man macht sich die Zusammensetzung des Körpers aus den vier Elementen (Erde, Feuer, Wasser, Wind) bewusst. (Vgl. Dhammavibhāga I.4.16. )

| Mönche, ein Mönch betrachtet diesen Körper in seiner jeweiligen

Stellung und Haltung inbezug auf die Elemente: In diesem Körper gibt es

Wie ein geschickter Metzger oder Metzgerlehrling eine Kuh schlachtet, sie Stück für Stück an einer Straßenkreuzung auf vier Straßen verteilt und dann sie bewachend dasitzt, ebenso betrachtet dieser Mönch seinen Körper. |

Puna ca paraṃ bhikkhave bhikkhu imam eva kāyaṃ yathāṭhitaṃ

yathāpaṇihitaṃ dhātuso paccavekkhati: Atthi imasmiṃ kāye

Seyyathā pi bhikkhave dakkho goghātako vā goghātakāntevāsī vā gāviṃ vadhitvā cātummahāpathe bilaso paṭivibhajitvā nisinno assa evam eva kho bhikkhave bhikkhu imam eva kāyaṃ yathāṭhitaṃ yathāpaṇihitaṃ dhātuso paccavekkhati: Atthi imasmiṃ kāye

|

Satipaṭṭhānasutta, Majjhimanikāya I, 57f.

Für eine zeitgemäße Praxis empfehle ich das Studium eines Lehrbuchs der physiologischen Chemie und die Umsetzung des Gelernten in meditativer Vergegenwärtigung.

|

|

|

|

|

|

|

|

| Quelle aller Abb.: Wikipedia |

Zu Kapitel 8: Achtsamkeit