Zitierweise / cite as:

Carakasaṃhitā: Ausgewählte Texte aus der Carakasaṃhitā / übersetzt und erläutert von Alois Payer <1944 - >. -- 1. Sūtrasthāna. -- 5. Kapitel 5: "Maßvoll essend". -- Sūtra 20c - 56b. -- Fassung vom 2007-06-19. -- URL: http://www.payer.de/ayurveda/caraka0105020.htm

Erstmals publiziert: 2004-04-20

Überarbeitungen: 2007-06-19 [Verbesserungen]; 2007-06-14 [Verbesserungen]; 2007-05-29 [Verbesserungen]; 2007-05-22 [Ergänzungen]; 2007-05-11 [Ergänzungen]; 2007-05-10 [Ergänzungen]; 2007-05-07 [Ergänzungen]; 2007-05-06 [Ergänzungen]

Anlass: Lehrveranstaltung SS 2007

©opyright: Dieser Text steht der Allgemeinheit zur Verfügung. Eine Verwertung in Publikationen, die über übliche Zitate hinausgeht, bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Verfassers

Dieser Text ist Teil der Abteilung Sanskrit von Tüpfli's Global Village Library

WARNUNG:

dies ist der Versuch einer Übersetzung und Interpretation eines altindischen

Textes. Es ist keine medizinische Anleitung. Vor dem Gebrauch aller hier

genannten Heilmittel wird darum ausdrücklich gewarnt. Nur ein erfahrener, gut

ausgebildeter ayurvedischer Arzt kann Verschreibungen und Behandlungen machen!

Falls Sie die diakritischen Zeichen nicht dargestellt bekommen, installieren Sie eine Schrift mit Diakritika wie z.B. Tahoma.

Verwendete und zitierte Werke siehe: http://www.payer.de/ayurveda/caraka0001.htm

Die Verse sind, wenn nichts anderes vermerkt ist, im Versmaß Śloka abgefasst.

Definition des Śloka in einem Śloka:

śloke ṣaṣṭhaṃ guru jñeyaṃ

sarvatra laghu pañcamam

dvicatuṣpādayor hrasvaṃ

saptamaṃ dīrgham anyayoḥ

"Im Śloka ist die sechste Silbe eines Pāda schwer, die fünfte in allen Pādas leicht

Die siebte Silbe ist im zweiten und vierten Pāda kurz, lang in den beiden anderen."

Das metrische Schema ist also:

̽ ̽ ̽ ̽ ˘ˉˉ ̽

̽ ̽ ̽ ̽ ˘ˉ˘ ̽

̽ ̽ ̽ ̽ ˘ˉˉ ̽

̽ ̽ ̽ ̽ ˘ˉ˘ ̽

Zur Metrik siehe:

Payer, Alois <1944 - >: Einführung in die Exegese von Sanskrittexten : Skript. -- Kap. 8: Die eigentliche Exegese, Teil II: Zu einzelnen Fragestellungen synchronen Verstehens. -- Anhang B: Zur Metrik von Sanskrittexten. -- URL: http://www.payer.de/exegese/exeg08b.htm

Bhāvaprakāśa

Bhāvamiśra <16. Jhdt.>: Bhāvaprakāśa of Bhāvamiśra : (text, English translation, notes, appendences and index) / translated by K. R. (Kalale Rangaswamaiah) Srikantha Murthy. -- Chowkhamba Varanasi : Krishnadas Academy, 1998 - 2000. -- (Krishnadas ayurveda series ; 45). -- 2 Bde. -- Enthält in Bd. 1 das SEHR nützliche Lexikon (nigaṇṭhu) Bhāvamiśras.

Kirtikar-Basu

Kirtikar, K. R. ; Basu, B. D.: Indian medical plants with illustrations. Ed., revised, enlarged and mostly rewritten by E. Blatter, J. F. Caius and K. S. Mhaskar. -- 2. ed. -- Dehra Dun : Oriental Enterprises. -- 2003. -- 11 Bde : 3846 S. : Ill. ; 26 cm. -- Reprint der Ausgabe von 1933, die Abbildungen stammen aus der Ausgabe von 1918

Khare

Indian herbal remedies : rational Western therapy, ayurvedic and other traditional usage, botany / C. P. [Chandrama P.] Khare (ed.) [<1932 - >]. -- 1. Aufl. -- Berlin [u.a.] : Springer, 2004. -- 523 S. : Ill. ; 28 cm. -- 3-540-01026-2.

Pandey

Pandey, Gyanendra: Dravyaguṇa vijñāna : materia medica-vegetable drugs : English-Sanskrit. -- 3. ed. -- Varanasi : Chowkhamba Krishnadas Academy, 2005. -- 3 Bde. ; 23 cm. -- ISBN: 81-218-0088-9 (set)

Rätsch

Rätsch, Christian: Räucherstoffe, der Atem des Drachen : 72 Pflanzenporträts ; Ethnobotanik, Rituale und praktische Anwendunge. -- Vollst. durchges. Neuausg. -- Aarau, Schweiz : AT-Verl., 2006. -- 237 S. : Ill. ; 27 cm. -- ISBN 978-3-03-800302-1. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}.

Sharma-Dash

Agniveśa's Caraka saṃhitā : text with English translation & critical exposition based on Cakrapāṇi Datta's Āyurveda Dīpikā / by Ram Karan Sharma and Vaidya Bhagwan Dash. - Varanasi : Chowkhamba Sanskrit Series Office. -- (Chowkhamba Sanskrit Studies ; 94)

Wealth

The wealth of India : a dictionary of Indian raw materials & industrial products / Publications & Information Directorate, Council of Scientific & Industrial Research. - New Delhi

van Wyk-Wink-Wink

Wyk, Ben-Erik van <1956 - > ; Wink, Coralie ; Wink, Michael <1951 - >: Handbuch der Arzneipflanzen : ein illustrierter Leitfaden. -- 2. Aufl., korrigierter Nachdr. -- Stuttgart : Wiss. Verl.-Ges.,2004. -- 480 S. : Ill. ; 25 cm. -- Originaltitel: Medical plants of the world (2004). -- ISBN 3-8047-2069-2.

Wo möglich, erfolgt die Benennung von Pflanzen nach:

Zander, Robert <1892 - 1969> [Begründer]: Handwörterbuch der Pflanzennamen = Dictionary of plant names = Dictionaire des noms de plantes / Zander. Walter Erhardt ... -- 17. Aufl. -- Stuttgart : Ulmer, ©2002. -- 990 S. ; 19 cm. -- ISBN 3-8001-3573-6. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}

Zusätzlich zu "Zander" wurde herangezogen:

Mabberley, David J. <1948 - >: The plant-book : a portable dictionary of the vascular plants ; utilizing Kubitzki's The families and genera of vascular plants (1990- ), Cronquist's An integrated system of classification of flowering plants (1981) and current botanical literature arranged largely on the principles of editions 1 - 6 (1896/97 - 1931) of Willis's A diczionary of the flowering plants and ferns / D. J. Mabberley. - 2. ed., compl. rev.. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1997. - XVI, 858 S. ; 24 cm. -- ISBN 0-521-41421-0. -- {Wenn Sie HIER klicken, können Sie dieses Buch bei amazon.de bestellen}.

hareṇukāṃ priyaṅguṃ ca

pṛthvīkāṃ keśaraṃ nakham |20cd|

hrīveraṃ candanaṃ patraṃ

tvag elōśīrapadmakam |

dhyāmakaṃ madhukaṃ māṃsī

guggulvaguruśarkaram |21|

nyagrodhodumbarāśvattha-

plakṣalodhratvacaḥ śubhāḥ |

banyaṃ sarjarasaṃ mustaṃ

śaileyaṃ kamalotpale |22|

śrīveṣṭakaṃ śallakī ca

śukabarham athāpi ca |

piṣṭvā limpec chareṣīkāṃ

tāṃ vartiṃ yavasannabhām |23|

aṅguṣṭhasaṃmitāṃ kuryād

aṣṭāṅgulasamāṃ bhiṣak |

śuṣkāṃ nigarbhāṃ tāṃ vartiṃ

dhūmanetrārpitāṃ naraḥ |24|

snehāktām agnisaṃpluṣṭāṃ

pibet prāyogikīṃ sukhām |25ab|

Diese zerstampfe (piṣ) der Arzt, feuchte sie ein und schmiere sie (limp) um einen Rohrhalm (śareṣikā) und mache sie zu einer länglichen Rolle (varti), einem Gerstenkorn ähnlich, einen Daumen (aṅguṣṭha) breit, acht Fingerbreit (aṅgula) lang. Man trockne diese Rolle und ziehe dann den Halm aus ihr. Der Mann soll diese Rolle in ein Rauchzeug (dhūmanetra) geben, einfetten, mit Feuer ansengen und als freudvolle Heilanwendung/Prāyogikī33 rauchen.

Kommentar:

Die Identifikation der Pflanzen folgt Sharma-Dash. In manchen Fällen ist die Identifikation unsicher. Vor Ausprobieren wird deshalb ausdrücklich gewarnt. Auch bei sicher identifizierten Substanzen ist mit unerwünschten und gesundheitsschädlichen Nebenwirkungen zu rechnen!!!

1 hareṇukā — Pisum sativum L. — Erbse

Abb.: Pisum sativum L. — Erbse

[Bildquelle: Wikipedia]

- Pisum sativum L.

- Fabaceae - Hülsenfrüchtler

- "Die Erbse ist eine einjährige, krautige Pflanze. Die Wurzel reicht bis einen Meter tief. An den Seitenwurzeln befinden sich die Wurzelknöllchen. Die Erbse geht nur mit der Knöllchenbakterien-Art Rhizobium leguminosarum Symbiosen ein. Die Stängel sind niederliegend oder kletternd. Sie werden einen halben bis zwei Meter lang. Sie sind einfach oder am Grund verzweigt, hohl, kantig und kahl. Die Farbe ist bläulichgrün. Die Laubblätter besitzen ein bis drei Fiederpaare und verzweigte Blattranken. Die Fiederblättchen sind eiförmig bis breit-elliptisch, abgerundet, ganzrandig (oder entfernt gezähnt). Sie sind zwei bis sieben Zentimeter lang und eineinhalb bis vier Zentimeter breit. Die Nebenblätter sind groß (vier bis zehn Zentimeter) und breit halbherzförmig. Am unteren Rand sind die Nebenblätter entfernt gezähnt bis ausgebuchtet. Am Grund haben sie meist einen violetten Punkt." (Wikipedia)

- sanskrit

- hareṇukā: Caraka I,5,20 (dhūmapāna)

- hareṇu: Caraka I,5,65 (aṇutaila)

- dt. Erbse

- engl. Pea

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Pisum_sativum. -- Zugriff am 2007-04-16

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/pisum_sativum.htm

2 priyaṅgu — Callicarpa macrophylla Vahl. — eine Art der Schönfrucht (Liebesperlenstrauch) (Callicarpa)

Abb.: Callicarpa macrophylla Vahl.

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Callicarpa macrophylla Vahl.

- Verbenaceae - Eisenkrautgewächs

- Strauch

- Wächst im Himalayavorland

- sanskrit:

- priyaṅgu: Caraka I,5,20 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa:

- priyaṅgu

- phalinī

- kāntā

- latā

- mahilāhvayā

- gundrā

- gandhaphalā

- śyāmā

- viśvaksenā

- aṅganāpriyā

- dt. (Callicarpa = Schönfrucht, Liebesperlenstrauch)

- engl. Beautyberry

- Bhāvaprakāśa: I, S. 222

- Pandey: III, S. 162ff.

- Kirtikar-Basu: Bd. 9, S. 2646

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/callicarpa_macrophylla.htm

3 pṛthvīkā — Nigella sativa L. — Echter Schwarzkümmel

Abb.: Nigella sativa L. — Echter Schwarzkümmel

[Bildquelle: Wikipedia]

- Nigella sativa L.

- Ranunculaceae - Hahnenfußgewächs

- "einjährige krautige Pflanze. Er wird etwa 40 cm hoch, hat gezahnte, gefiederte Blätter und hellblaue Blüten." (Wikipedia)

- sanskrit:

- pṛthvīkā: Caraka I,5,20 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa:

- kālājājī

- suṣavī

- kālikā

- upakālikā

- pṛthvīkā

- kāravī

- pṛthvī

- pṛthukṛṣṇā

- upakuñcikā

- upakuñcī

- kuñcī

- bṛhajjīraka

- dt. Echter Schwarzkümmel

- engl. Black Cumin, Roman Coriander

- Bhāvaprakāśa: I, S. 171

- Pandey: III, S. 720ff.

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Nigella_sativa. -- Zugriff am 2007-04-16

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/nigella_sativa.htm

4 keśara — Mesua ferrea L. — Gaugauholz

Abb.: Mesua ferrea L.

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Mesua ferrea L.

- Clusiaceae (Guttiferae)

- "a small to medium-sized evergreen tree up to 13 m tall, often buttressed at the base with a trunk up to 90 cm in diameter. It has simple, narrow, oblong, dark green leaves 7-15 cm long, with a whitish underside; the emerging young leaves are red to yellowish pink and drooping. The flowers are 4-7.5 cm diameter, with four white petals and a centre of numerous yellow stamens." (Wikipedia)

- sanskrit

- keśara: Caraka I,5,20 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa:

- nāgakeśara

- nāgapuṣpa

- nāga

- keśara

- cāmpeya

- nāgakiñjalka

- kāñcanāhvayā

- dt. Gaugauholt

- engl. Gau-gau, Ironwood, Ceylon Ironwood, Indian Rose Chestnut

- Bhāvaprakāśa: I, S. 217

- Pandey: II, 659ff.

- Kirtikar-Basu: Bd. 2, S. 375ff.

- Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Mesua_ferrea. -- Zugriff am 2007-04-16

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/mesua_ferrea.htm

5 nakha — Nägel: man würde zwar eine Pflanze erwarten, aber eine mit diesem Namen ist nicht identifizierbar, also heißt es vielleicht doch einfach "Finger-/Fußnägel, Krallen"

6 hrīvera — Pavonia odorata Willd.

Abb.: Pavonia odorata Willd.

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Pavonia odorata Willd.

- Malvaceae - Malvengewächs

- einjährige Pflanze, 45 bis 90 cm hoch

- sanskrit

- hrīvera: Caraka I,5,21 (dhūmapāna); Caraka I,5,64

- Bhāvaprakāśa

- vāla

- hrībera

- barhiṣṭha

- udīcya

- keśa

- ambunāma

- Bhāvaprakāśa: I, S. 219

- Pandey: I, 330ff.

- Kirtikar-Basu: d. 2, S. 444ff.

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/pavonia_odorata.htm

7 candana — Santalum album L. — Weißes Sandelholz

Abb.: Santalum album L. — Weißes Sandelholz

[Bildquelle: Wikipedia]

- Santalum album L. = Sandalum album = Santalum myrtifolium = Sirium myrtifolium

- Santalaceae - Sandelholzgewächs

- kleiner bis mittelgroßer immergrüner Baum

- sanskrit:

- candana: Caraka I,5,21 (dhūmapāna); Caraka I,5,63 (aṇutaila)

- Bhāvaprakāśa:

- candana

- śrīkhaṇḍa

- bhadraśrī

- tailaparṇika

- gandhasāra

- malayaja

- candradyuti

- dt. Weißes Sandelholz

- engl. Sandalwood, White Sandalwood

- Bhāvaprakāśa: I, S. 207

- Pandey: I, 469ff.

- Rätsch: S. 146f.

- Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Santalum_album. -- Zugriff am 2007-04-16

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/santalum_album.htm

8 patra — Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees et Eberm. — Indisches Lorbeerblatt

Abb.: Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees et Eberm. — Indisches Lorbeerblatt

(Courtesy EcoPort (http://www.ecoport.org): Pankaj Oudhia)

- Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees et Eberm.

- Lauraceae - Lorbeergewächs

- sanskrit:

- patra: Caraka I,5,21 (dhūmapāna); Caraka I,5,63 (aṇutaila)

- Bhāvaprakāśa

- patra

- tamālapatra

- patranāmaka

- dt. Indisches Lorbeerblatt, Tamalzimt

- engl. Malabar leaf

- ind. Tejpat

- Bhāvaprakāśa: I, S. 217

- Pandey: III, S. 706ff.

- Rätsch: S. 97ff.

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum_tamala. -- Zugriff am 2007-04-16

http://en.wikipedia.org/wiki/Malabathrum. -- Zugriff am 2007-04-16- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/cinnamomum_tamala.htm

9 tvak — Cinnamomum zeylanicum Blume — Ceylon-Zimtbaum

Abb.: Ceylon-Zimt

[Bildquelle: Wikipedia]

Abb.: Cinnamomum zeylanicum Blume — Ceylon-Zimtbaum

- Cinnamomum zeylanicum Blume = Cinnamomum verum Presl = Cinnamomum ceylanicum = Laurus cassia = Laurus cinamifera = Laurus cinnamomea

- Lauraceae - Lorbeergewächs

- "Es ist ein immergrüner tropischer Laubbaum. Die Rinde riecht aromatisch. Wie viele tropische Bäume werden ohne festen Zeitpunkt im Jahreslauf viele Blätter gleichzeitig gebildet, dann eine Weile keine, das nennt man Laubausschüttung, dabei sind die jungen Blätter bei vielen Arten durch Anthocyan mehr oder weniger stark rot gefärbt, das schützt vor Fraß etwas. Auch bei dieser Art sind die großen, einfachen eiförmigen Laubblätter im jungen Stadium leuchtendrot, später aber dunkelgrün mit weißen Blattadern. Die zwittrigen Blüten bestehen aus (sechs bis) neun Blütenhüllblättern, neun Staubblättern und einem Fruchtknoten. Es werden bläuliche fast schwarze Steinfrüchte gebildet." (Wikipedia)

- sanskrit:

- tvak: Caraka I,5,21 (dhūmapāna); Caraka I,5,64 (aṇutaila)

- Bhāvaprakāśa:

- tvak

- svādhvī tvak

- tanutvak

- dārusītā

- dt. Ceylon-Zimtbaum, Echter Zimtbaum, Kaneelbaum

- engl. Ceylon Cinnamon

- Bhāvaprakāśa: I, S. 216

- Pandey: III, S. 704ff.

- Rätsch: S. 187ff.

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Cinnamomum_zeylanicum. -- Zugriff am 2007-04-16

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/cinnamomum_zeylanicum.htm

10 elā — Elettaria cardamomum (L.) Maton — Malabar-Kardamon

Abb.: Elettaria cardamomum (L.) Maton — Malabar-Kardamon

[Bildquelle: Wikipedia]

- Elettaria cardamomum (L.) Maton = Alpinia cardamomum = Amomum cardamomum = Amomum racemosum = Amomum repens

- Zingiberaceae - Ingwergewächs

- "Kardamom ist eine mehrjährige krautige Pflanze mit einem stark bewurzelten Rhizom. Die einzelnen Halme mit vielen lanzettlichen Blättern werden in der Regel 2 bis 3 Meter hoch, vereinzelt bis 5,5 Meter. Der Blütenstiel wächst aus einem flach über dem Boden kriechenden Seitentrieb aus und wird bis zu 1,5 Meter hoch. Die Blüten sind in einer Rispe angeordnet und haben blassbläuliche Blätter mit gelbem Rand. Die Früchte sind dreigeteilte, strohige Kapseln von grünlich-gelblicher Farbe. In jedem Fach sitzen vier bis acht unregelmäßig geformte, grau- bis rötlichbraune Samen. Kardamom ist eine Gewürzart. In arabischen Ländern wird dem Kardamom eine aphrodisierende Wirkung nachgesagt." (Wikipedia)

- sanskrit:

- elā: Caraka I,5,21 (dhūmapāna)

- sūkṣmailā: Caraka I,5,64 (aṇutaila); Caraka I,5.77 (āsyena dhāryāṇi)

- Bhāvaprakāśa

- sukṣmā

- elā

- upakuñcikā

- tutthā

- koraṅgī

- drāviḍī

- truṭi

- dt. Malabar-Kardamom

- engl. Chester Cardamom

- Bhāvaprakāśa: I, S. 216

- Pandey: I, 630ff.

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Elettaria_cardamomum. -- Zugriff am 2007-04-16

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/elettaria_cardamomum.htm

11 uśīra — Vetiveria zizanoides (L.) Nash — Vetivergras

Abb.: Vetiveria zizanoides (L.) Nash — Vetivergras

[Bildquelle: Wikipedia]

Abb.: Vetiver-Bündel auf einem Markt

[Bildquelle: Wikipedia]

- Vetiveria zizanoides (L.) Nash = Andropogon muricatus Retz. = Andropogon squarrosus Hack. = Cymbopogon jawarancusa

- Poaceae - Süßgras

- "Die Grashorste haben einen Durchmesser von etwa 30 cm, die Höhe der Pflanze beträgt 50 bis 150 cm. Vetiver wird wegen seines dichten Wurzelgeflechts gezielt überall dort angepflanzt, wo Bodenerosion droht. Die Wurzeln halten zudem den Boden feucht und können ihn bis zu einem gewissen Grad entgiften. Deshalb wird Vetiver in Südostasien einerseits zur Bodenverbesserung angepflanzt, andererseits als Feldumrandung. Die ätherischen Öle des Vetivers werden in der Parfümherstellung, Aromatherapie und Naturheilkunde verwendet. Die Vetiverwurzel wird auch als Räucherwerk benutzt." (Wikipedia)

- sanskrit:

- uśīra: Caraka I,5,21 (dhūmapāna)

- abhaya: Caraka I,5,64 (aṇutaila)

- Bhāvaprakāśa

- vīraṇa

- vīrataru

- vīra

- bahumūlaka

- uśīra = vīraṇamūla (Wurzel davon)

- dt. Vetivergras

- engl. Cus Cus, Vetiver

- Bhāvaprakāśa: I, S. 219

- Pandey: III, 740ff.

- Rätsch: S. 174f.

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Vetiver. -- Zugriff am 2006-04-16

http://en.wikipedia.org/wiki/Vetiver. -- Zugriff am 2007-04-16- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/vetiveria_zizanoides.htm

12 padmaka — Prunus cerasoides D. Don. — Wild Himalayan Cherry

Abb.: Prunus cerasoides D. Don. — Wild Himalayan Cherry

[Bildquelle: Wikipedia]

- Prunus cerasoides D. Don.

- Rosaceae - Rosengewächs

- "a medium sized tree which grows up to 30 metres in height. It flowers in autumn and winter, specifically in January and February. Flowers are hermaphroditic and are pinkish white in color. It has smooth bark, ovoid yellow fruit that turns red as it ripens. When the tree is not in flower, it is characterised by glossy, ringed bark and long, dentate stipules." (Wikipedia)

- sanskrit:

- padmaka: Caraka I,5,21 (dhūmapāna)

- engl. Wild Himalayan Cherry

- Pandey: III, 1ff.

- Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Prunus_cerasoides. -- Zugriff am 2007-04-16

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/prunus_cerasoides.htm

13 dhyāmaka — Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. — Kamelgras

Abb.: Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng.

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng. = Cymbopogon citratus = Andropogon ceriferus = Andropogon citratus = Andropogon citriodorum = Andropogon roxburghii = Andropogon schoenanthus L. = Andropogon laniger Desf.

- Poaceae - Süßgras

- sanskrit:

- dhyāmaka: Caraka I,5,21 (dhūmapāna)

- dt. Kamelgras, Lemongras

- engl. Geranium Grass

- Pandey: III, S. 248ff.

- Rätsch: S. 92

- Kirtikar-Basu: Bd. 11, S. 3676ff.

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/cymbopogon_schoenanthus.htm

14 madhuka — Glycyrrhiza glabra L. — Lakritze (Spanisches Süßholz)

Abb.: Glycyrrhiza glabra L.

[Bildquelle: Wikipedia]

Abb.: Süßholz

[Bildquelle: Wikipedia]

- Glycyrrhiza glabra L. = Glycyrrhiza glandulifera = Glycyrrhiza hirsuta = Glycyrrhiza officinalis = Glycyrrhiza pallida = Glycyrrhiza violacea = Liquiritia officinalis = Liquiritia officinarum

- glycyrrhiza (gr.) = Süßwurzel; glabra (lat.) = glatt, kahl

- Fabaceae - Hülsenfrüchtler

- holzige Staude, bis 2 m hoch und breit; holziger Wurzelstock, dunkle, gefiederte Blätter, hellviolette bis weiße Blüten "Sie ist frostempfindlich und bevorzugt volle Sonne und tiefe, humusreiche, durchlässige Erde. Im Spätsommer erscheinen bläulich-violette und weiße Schmetterlingsblüten in kurzen, aufrechten Ähren. Süßholz ist eine mehrjährige, krautige Pflanze, die Wuchshöhen von bis zu 100 Zentimetern erreicht. Die Wurzeln werden im Herbst geerntet. Aus ihnen wird die Lakritz-Süßigkeit hergestellt." (Wikipedia)

- in Indien aus Zentralasien und Kleinasien eingeführt

- sanskrit

- klītaka: Caraka I,1,81 (phalinī)

- madhuka: Caraka I,5,21 (dhūmapāna), Caraka I,5,63 (aṇutaila)

- Bhāvaprakāśa:

- yaṣṭīmadhu

- yaṣīmadhuka

- klītaka

- klītanaka

- eine andere Varietät: madhūlika

- dt. Süßholzstrauch, Lakritze, Spanisches Süßholz

- engl. Liquorice/Licorice

- Inhaltsstoffe: Aponine, Glycyrrhizin; Mannitol, Glucose, Saccharose; Flavonglykoside; Cumarinderivate; L-Asparagin, Harz, Gummi, 20-30 % Stärke, Bitterstoffe

- Pharmakologie: durch Versuche ist belegt, dass Glycyrrhizin- und Glycyrrhetinsäure schwach an Corticorezeptoren binden, dies könnte die entzündungshemenden Eigenschaften erklären.

- Stammpflanze von: Liquiritiae radix: Süßholzwurzel, Lakritzenwurzel, Süßholz; Succus Liquiritiae: Süßholzsaft, Lakritzensaft, Bärensaft

- Wirkung: sekretolytisch-expektorierend, antiphlogistisch, antiulzerogen, antiviral, spasmolytisch

- Anwendungen: Katarrhe der Atemwege, Magengeschwür; Geschmackskorrigens; technisch zur Herst. von Succus Liquiritiae

- Bhāvaprakāśa: I, S. 181

- Pandey: II, S. 456ff.

- Khare, S. 233ff.

- Kirtikar-Basu: Bd. 3, S. 1021ff.

- Wealth: Bd. 4, S. 151fff; First suppl. ser., Bd. 3, S. 195ff.

- van Wyk-Wik-Wink: S. 160

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Glycyrrhiza_glabra. -- Zugriff am 2007-02-16

- Hunnius: s.v.

- Ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/glycyrrhiza_glabra.htm

15 māṃsī — Nardostachys grandiflora DC. — Nardenähre (Speichenähre)

Abb.: Nardostachys grandiflora DC. — Nardenähre (Speichenähre)

[Bildquelle: Wikipedia]

- Nardostachys grandiflora DC. = Nardostachys jatamansi (D. Don) DC. = Nardostachys chinensis = Nardostachys gracilis = Patrinia jatamansi = Valeriana jatamansi

- Valerianaceae - Baldriangewächse

- "The plant grows to about 1 m in height and has pink, bell-shaped flowers. Spikenard rhizomes (underground stems) can be crushed and distilled into an intensely aromatic amber-colored essential oil, which is very thick in consistency. Nard oil is used as a perfume, an incense, a sedative, and an herbal medicine said to fight insomnia, birth difficulties, and other minor ailments." (Wikipedia)

- sanskrit

- māṃsī: Caraka I,5,21 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa:

- jaṭāmāṃsī

- bhūtajaṭā

- jaṭilā

- tapasvinī

- dt. Nardenähre, Speichenähre, Indische Narde

- engl. Nard, Spikenard

- Bhāvaprakāśa: I, S. 220

- Pandey: I, 835ff.

- Rätsch: S. 192

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Indische_Narde. -- Zugriff am 2007-04-16

http://en.wikipedia.org/wiki/Spikenard. -- Zugriff am 2007-04-16- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/nardostachys_grandiflora.htm

16 guggulu — Commifora wightii Arn. — Mukul-Myrrhe

Abb.: Commifora wightii Arn.

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Commifora wightii Arn. = Commiphora mukul Engl. = Commiphora roxburghii = Balsamodendron mukul = Balsamodendron roxburghii

- Burseraceae - Balsambaumgewächs

- "It is a shrub or small tree, reaching a maximum height of 4 m, with thin papery bark. The branches are thorny. The leaves are simple or trifoliate, the leaflets ovate, 1-5 cm long, 0.5-2.5 cm broad, irregularly toothed. It is gynodioecious, with some plants bearing bisexual and male flowers, and others with female flowers. The individual flowers are red to pink, with four small petals." (Wikipedia)

- sanskrit

- guggulu: Caraka I,5,21 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa

- guggulu

- devadhūpa

- jaṭāyu

- kauśika

- pura

- kumbha

- ulūkhalaka

- mahiṣākṣa

- palaṅkaṣa

- dt. Mukul-Myrrhe

- engl. Guggul, Mukul Myrrh Tree

- Bhāvaprakāśa: I, S. 211

- Pandey: I, 710ff.

- Kirtikar-Basu: Bd. 3, S. 728ff.

- Rätsch: S. 80f.

- Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Guggul. -- Zugriff am 2007-04-16

http://de.wikipedia.org/wiki/Guggul. -- Zugriff am 2007-04-16- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/commifora_wightii.htm

17 aguru — Aquilaria malaccensis Lam. — Adlerholzbaum

Abb.: Aquilaria malaccensis Lam.

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Aquilaria malaccensis Lam. = Aquilaria agallocha Roxb. = Aquilaria secundaria DC. = Aquilaria malaccense Thiegh. = Agalochum malaccense (Lam.) Kuntze = Aloexylon agallochum

- Thymelaeaceae - Seidelbastgewächs

- "Der Adlerholzbaum ist ein großer, immergrüner Laubbaum, der Wuchshöhen von bis zu 40 m und Stammdurchmesser von 1,5 bis 2,5 m erreicht. Die wechselständigen, einfachen Laubblätter sind 5 bis 11 cm lang und 2 bis 4 cm breit und einen glatten Blattrand. In doldigen Blütenständen stehen die gelblichgrünen Blüten zusammen. Die ersten Blüten und Früchte werden im Alter von sieben bis neun Jahren gebildet. Es werden holzige, 2,5 bis 3 cm lange Kapselfrüchte gebildet. Diese Art wächst in Mischwäldern in Höhenlagen zwischen 0 und 1000 m NN." (Wikipedia)

- sanskrit

- aguru: Caraka I,5,21 (dhūmapāna); Caraka I,5,63 (aṇutaila)

- Bhāvaprakāśa:

- aguru

- pravara

- loha

- rājārha

- yogaja

- vaṃśika

- kṛmija

- kṛmijagdha

- anāryaka

- dt. Adlerholzbaum, Agarbaum

- engl. Agarwood

- Bhāvaprakāśa: I, S. 209

- Rätsch: S. 33ff.

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Aquilaria_agallocha. -- Zugriff am 2007-04-16

http://en.wikipedia.org/wiki/Agarwood. -- Zugriff am 2007-04-16- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/aquilaria_malaccensis.htm

18 śarkarā — Zucker

Siehe: Bhāvaprakāśa: I, 490ff. (īkṣuvarga)

ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/saccharum_officinarum.htm

19 reine Rinde von nyagrodha — Ficus benghalensis L. — Banyan-Feige

Abb.: Ficus benghalensis L. — Banyan-Feige

[Bildquelle: Wikipedia]

- Ficus benghalensis L.

- Moraceae - Maulbeergewächs

- "Der Banyan wächst epiphytisch auf einem beliebigen Wirtsbaum, der zunächst keinen Schaden nimmt, da der Banyan kein Schmarotzer ist. Er sendet Luftwurzeln aus, die sich mit der Zeit zu einem dichten Netz entwickeln. Haben die Wurzeln den Boden erreicht, kommt es zu einem Wachstumsschub, da die Pflanze nun nicht mehr ausschließlich auf das Substrat, das sich auf dem Wirtsbaum angesammelt hat, angewiesen ist. Mit zunehmendem Wachstum wird der Wirtsbaum erdrückt und stirbt schließlich ab. Banyanbäume können gewaltige Dimensionen erreichen. Sie werden über 30 Meter hoch. Die zunehmende Zahl der Luftwurzeln entwickelt sich zu mehreren Stämmen mit zum Teil beträchtlichem Umfang. Auf diese Weise kann der Banyanbaum mit der Zeit eine Bodenfläche von mehreren Hundert Quadratmetern bedecken." (Wikipedia)

- sanskrit

- nyagrodha: Caraka I,5,22 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa

- vaṭa

- raktaphala

- śṛṅgī

- nyagrodha

- skandhaja

- dhruva

- kṣīrī

- vaiśravaṇa

- vāsa

- bahupāda

- vanaspati

- dt. Banyan-Feige, Banyanbaum, Bengalische Feige

- engl. Banyan

- Bhāvaprakāśa: I, S. 293

- Pandey: III, 813ff.

- Kirtikar-Basu: Bd. 10, S. 3191ff.

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Ficus_benghalensis. -- Zugriff am 2007-04-16

http://en.wikipedia.org/wiki/Banyan. -- Zugriff am 2007-04-16- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/ficus_benghalensis.htm

20 reine Rinde von udumbara — Ficus racemosa L. — Cluster Fig (Country Fig)

Abb.: Ficus racemosa L.

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Ficus racemosa L. = Ficus glomerata Roxb.

- Moraceae - Maulbeergewächs

- sanskrit

- udumbara: Caraka I,5,22 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa

- udumbara

- jantuphala

- yajñāṅga

- hemadugdhaka

- engl. Cluster Fig, Country Fig

- Bhāvaprakāśa: I, S. 294

- Pandey: III, 713ff.

- Kirtikar-Basus: Bd. 10, S. 3216ff.

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/ficus_racemosa.htm

21 reine Rinde von aśvattha — Ficus religiosa L. — Bobaum (Indischer Pepulbaum)

Abb.: Ficus religiosa L. — Bobaum: Anandabodhi tree in Jetavana Monastery, Sravasti, Uttar Pradesh, India

[Bildquelle: Wikipedia]

- Ficus religiosa L. = Urostigma religiosum Gasp.

- Moraceae - Maulbeergewächs

- "It is a large dry season-deciduous or semi-evergreen tree up to 30 m tall and with a trunk diameter of up to 3 m.The leaves are cordate in shape with a distinctive extended tip; they are 10-17 cm long and 8-12 cm broad, with a 6-10 cm petiole. The fruit is a small fig 1-1.5 cm diameter, green ripening purple." (Wikipedia)

- sanskrit

- aśvattha: Caraka I,5,22 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa:

- bodhidru

- pippala

- aśvattha

- calapatra

- gajāśana

- dt. Bobaum, Indischer Pepulbaum, Pappel-Feige, Buddhabaum, Bodhibaum

- engl. Sacred Fig, Bo, Pipal (Peepul), Ashwattha

- Bhāvaprakāśa: I, S. 293

- Pandey: I, 255ff.

- Kirtikar-Basu: Bd. 110, S. 3200ff.

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Pappel-Feige. -- Zugriff am 2007-04-16

http://en.wikipedia.org/wiki/Sacred_fig. -- Zugriff am 2007-04-16- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/ficus_religiosa.htm

22 reine Rinde von plakṣa — Ficus infectoria Roxb.

Abb.: Ficus infectoria Roxb.

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Ficus infectoria Roxb. = Ficus lacor Buch.-Ham. = Ficus lucescens Blume

- Moraceae - Maulbeergewächs

- laubabwerfender Baum, bis 20 m hoch

- sanskrit

- plakṣa: Caraka I,5,22 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa

- plakṣa

- jaṭī

- parkarī

- parkaṭī

- Bhāvaprakāśa: I, S. 295

- Pandey: III, 142ff.

- Kirtikar-Basu: Bd. 10, S. 3202ff.

- Wealth: IV, 36f.

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/ficus_infectoria.htm

23 reine Rinde von lodhra — Symplocos racemosa Roxb.

Abb.: Symplocos racemosa Roxb.

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Symplocos racemosa Roxb. = Symplocos thecefolia Don.

- symplocos (gr.) = verflochten; racemosa (lat.) = traubig

- Symplocaceae

- sanskrit

- tilvaka: Caraka I,1,116 (tvac)

- lodhra: Caraka I,5,22 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa

- lodhra

- tilva

- tirīṭa

- śāvara

- gālava

- dt. (Symplocos = Rechenblume, Saphirbeere)

- engl. Sweetleaf, Sapphire Berry, Californian Cinchona, China Nora, Lodh Tree

- Baum, bis 6 m hoch und 15 cm Stammdurchmesser

- wächst in den Ebenen und Hügeln Nord- und Ostindiens, im Himalaja bis 1400 m ü.M.

- Inhaltsstoffe: Loturin und andere Alkaloide

- Anwendungen: Uterusprobleme, Kunjuktivitis und andere Augenstörungen, fiebriger Durchfall, antidiabetisch

- Bhāvaprakāśa: I, S. 194

- Pandey: II, 415ff.

- Khare: S. 439f.

- Kirtikar-Basu: Bd. 7, S. 2089ff.

- Ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/symplocos_racemosa.htm

24 banya — Cyperus tenuiflorus Rottb. — Eine Art von Zypergras (Cyperus)

Abb.: Cyperus tenuiflorus Rottb.

[Bildquelle: ©1995-2005 Missouri Botanical Garden. -- http://www.illustratedgarden.org. -- Zugriff am 2007-05-06]

- Cyperus tenuiflorus Rottb.

- Cyperaceae - Sauergrasgewächs

- sanskrit

- banya: Caraka I,5,22 (dhūmapāna); Caraka I,5,64 (aṇutaila)

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/cyperus_tenuiflorus.htm

25 Harz von sarja — Vateria indica L.

Abb.: Vateria indica L.

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Vateria indica L.

- Dipterocarpaceae - Flügelfruchtgewächs

- immergrüner Baum, bis 30 m hoch

- sanskrit

- sarja: Caraka I,5,22 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa:

- sarjaka

ajakarṇa- śāla

- maricpatraka

- Bhāvaprakāśa: I, S. 296

- Pandey: III, 405ff.

- Kirtikar-Basu: Bd. 2, S. 400ff.

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/vateria_indica.htm

26 musta — Cyperus rotundus L. — Knolliges Zypergras

Abb.: Cyperus rotundus L. — Knolliges Zypergras

[Bildquelle: Wikipedia]

- Cyperus rotundus L. = Cyperus comosus

- Cyperaceae - Sauergrasgewächs

- "It is a perennial plant, that may reach a height of up to 40 cm. The names "nut grass" and "nut sedge" (shared with the related species Cyperus esculentus) are derived from its tubers, that somewhat resemble nuts, although botanically they have nothing to do with nuts. As in other Cyperaceae, the leaves sprout in ranks of three from the base of the plant. The flower stems have a triangular cross-section. The flower is bisexual and has three stamina and a three-stigma carpel. The fruit is a three-angled achene. The root system of a young plant initially forms white, fleshy rhizomes. Some rhizomes grow upward in the soil, then form a bulb-like structure from which new shoots and roots grow, and from the new roots, new rhizomes grow. Other rhizomes grow horizontally or downward, and form dark reddish-brown tubers or chains of tubers." (Wikipedia)

- sanskrit

- musta: Caraka I,5,22 (dhūmapāna); Caraka I,5,64 (aṇutaila)

- Bhāvaprakāśa

- mustaka

- musta/mustā

- vāridanāmaka

- kuruvinda

- dt. Knolliges Zypergras

- engl. Nutgrass

- Bhāvaprakāśa: I, S. 220

- Pandey: II, 636ff.

- Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Cyperus_rotundus. -- Zugriff am 2007-04-16

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/cyperus_rotundus.htm

27 śaileya — Parmelia perlata Ach. — eine Flechte: so richtig, statt Sharma-Dash's Permellia perforata

Abb.: Parmelia perlata Ach.

[Bildquelle: http://www.homepages.hetnet.nl/~matthieuvw/wisselpagina.htm. -- Zugriff am 2007-10-11. -- "copyright-free"]

- Parmelia perlata Ach.

- Parmeliaceae

- Flechte

- sanskrit:

- śaileya: Caraka I,5,22 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa

- śaileya

- śilāpuṣpa

- vṛddha

- kālānusāryaka

- engl. Stone Flowers

- Bhāvaprakāśa: I, S. 220

- Pandey: III, S. 273ff.

- Kirtikar_Basu: Bd. 11, S. 3775

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/parmelia_perlata.htm

28 kamala — Nelumbo nucifera Gaertn. — Indische Lotusblume

Abb.: Nelumbo nucifera Gaertn. — Indische Lotusblume

[Bildquelle: WIkipedia]

- Nelumbo nucifera Gaertn.

- Nelumbonaceae - Lotusgewächs

- "The roots of Nelumbo nucifera are planted in the soil of the pond or river bottom, while the leaves float on top of the water surface. The flowers are usually found on thick stems rising several centimeters above the water. The plant normally grows up to a height of about 150 cm and a horizontal spread of up to 3 meters, but some unverified reports place the height as high as over 5 meters. The leaves may be as large as 60 cm in diameter, while the showy flowers can be up to 20 cm in diameter." (Wikipedia)

- sanskrit

- kamala: Caraka I,5,22 (dhūmapāna)

- padmakeśara: Caraka I,5.65 (aṇutaila)

- Bhāvaprakāśa

- padma

- nalina

- aravinda

- mahotpala

- sahasrapatra

- kamala

- śatapatra

- kuśeśaya

- paṅkeruha

- tāmarasa

- sārasa

- sarasīruha

- bisaprasūna

- rājīva

- puṣkara

- ambhoruha

- dt. Indische Lotusblume

- engl. Lotus, Sacred Indian Lotus

- Bhāvaprakāśa: I, 280

- Pandey: II, 45ff.

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Lotus_%28Botanik%29. -- Zugriff am 2007-04-16

http://en.wikipedia.org/wiki/Nelumbo_nucifera. -- Zugriff am 2007-05-07- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/nelumbo_nucifera.htm

29 utpala — Nymphaea alba L. — Weiße Seerose

Abb.: Nymphaea alba L. - Weiße Seerose

[Bildquelle: Wikipedia]

Abb.: Nymphaea alba L. - Weiße Seerose

[Bildquelle: Wikipedia]

- Nymphaea alba L. = Nymphaea officinalis

- Nymphaeaceae - Seerosengewächs

- "Die Weiße Seerose ist eine mehrjährige krautige Pflanze. Sie trägt dunkelgrüne Laubblätter. Die wohlriechenden, halbgefüllten, großen, weißen Blüten mit einer goldfarbenen Mitte erscheinen den gesamten Sommer über von Juni bis September. Die Blüten, die einen Durchmesser von 9 bis 12 Zentimeter haben, sind aus vier grünen Kelchblättern sowie zahlreichen spiralig angeordneten weißen Kronblättern aufgebaut. Die Kronblätter gehen in die gleichfalls zahlreichen Staubblätter über. Die Blüten schließen sich abends und bei Regenwetter. Sie tragen reichlich Blütenstaub, mit denen sie ihre Besucher, meist Fliegen, Schilfkäfer und Hummeln anlocken. Die Früchte der Pflanze sind halbkugelig bis eiförmig. Die Samen sind schwimmfähig und werden im Gefieder von Wasservögel in andere Gewässer verbreitet. Die Seerose nutzt als eine ihrer Ausbreitungsstrategie die sogenannte Zoochorie. Die Blätter haben einen Wachsüberzug, der sie vor der Benetzung auf der Oberseite schützt. Sie sind lederartig derb, um den aufprallenden Regentropfen und dem Wellengang widerstehen zu können. Die für die Atmung wichtigen Spaltöffnungen befinden sich - anders als bei Landpflanzen - auf der Blattoberseite. Die Blätter haben außerdem weitmaschige Lufträume im Gewebe, von wo aus die durch die Spaltöffnungen aufgenommene Atemluft durch Luftkanäle im Stängel zum Wurzelstock geleitet werden. Auf diese Weise wird der im sauerstoffarmen Teichgrund steckende „Wurzelstock“ mit Atemluft versehen. Die langen Blatt- und Blütenstängel sind sehr elastisch und gleichfalls mit großen Lufträumen versehen." (Wikipedia)

- sanskrit

- utpala: Caraka I,5,22 (dhūmapāna); Caraka I,5,64 (aṇutaila)

- Bhāvaprakāśa

- śveta kuvalaya

- kumuda

- kairava

- dt. Weiße Seerose

- engl. White Water Lily

- Bhāvaprakāśa: I, S. 282

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fe_Seerose. -- Zugriff am 2007-04-16

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/nymphaea_alba.htm

30 śrīveṣṭaka — Harz von Pinus roxburghii Sarg. — Emodi-Kiefer

Abb.: Pinus roxburghii Sarg. — Emodi-Kiefer, Rinde

[Bildquelle. Wikipedia]

Abb.: Pinus roxburghii Sarg. — Emodi-Kiefer, Nadeln und Zapfen

[Bildquelle. Wikipedia]

- Pinus roxburghii Sarg.

- Pinaceae

- "a large tree, reaching 30-50 m tall and with a trunk diameter of up to 2 m, exceptionally 3 m. The bark is red-brown, thick and deeply fissured at the base of the trunk, thinner and flaky in the upper crown. The leaves are needle-like, in fascicles of three, very slender, 20-35 cm long, and distinctly yellowish green. The cones are ovoid conic, 12-24 cm long and 5-8 cm broad at the base when closed, green at first, ripening glossy chestnut-brown when 24 months old. They open slowly over the next year or so, or after being heated by a forest fire, to release the seeds, opening to 9-18 cm broad. The seeds are 8-9 mm long, with a 40 mm wing, and are wind-dispersed." (Wikipedia)

- sanskrit

- śrīveṣṭaka = Harz davon: Caraka I,5,23 (dhūmapāna)

- dt. Emodi-Kiefer, Salla-Pinie

- engl. Chir Pine, Indian Longleaf Pine

- Pandey: III, 380ff.

- Rätsch: S. 129ff.

- Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Pinus_roxburghii. -- Zugriff am 2007-04-16

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/pinus_roxburghii.htm

31 śallakī — Boswellia serrata Roxb. ex Colebr. — Indischer Weihrauch

Abb.: Boswellia serrata Roxb.

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Boswellia serrata Roxb. = Boswellia glabra Roxb. ex Colebr. = Boswellia thurifera Colebr. = Boswellia glabra = Canarium balsamiferum Willd. = Libanus thuriferus

- Burseraceae - Balsambaumgewächs

- sanskrit

- śallakī: Caraka I,5,23 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa

- śallakī

- gajabhakṣyā

- suvahā

- surabhī

- rasā

- maheruṇā

- kandurukī

- vallakī

- bahusravā

- dt. Indischer Weihrauch

- engl. Indian Frankincense

- Bhāvaprakāśa: I, S. 296

- Pandey: III, 329ff.

- Kirtikar-Basu: Bd. 3, S. 721ff.

- Rätsch: S. 121ff.

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/boswellia_serrata.htm

32 śukabarha — ???

33 Heilanwendung/Prāyogikī: prāyogikī wird auch als Bezeichnung für das Rauchzeug verwendet.

vasāghṛtamadhūcchiṣṭair

yuktiyuktair varauṣadhaiḥ |25cd|

vartiṃ madhurakaiḥ kṛtvā

snaihikīṃ dhūmam ācaret |26ab|

25c. - 26b. Man mache eine fettige Rauchrolle/"Zigarre" (varti) aus süßen, guten Kräutern, denen man fachgemäß (yukti) Muskelfett (vasā), Ghee und Bienenwachs beigefügt hat. Dann gebe man sich dem Rauchen hin.

śvetā jyotiṣmatī caiva

haritālaṃ manaḥśilā |26cd|

gandhāś cāgurupatrādyā

dhūmaṃ mūrdhavirecane |27ab|

26c. - 27b. Zur Entleerung des Kopfes rauche man Rauchzeug aus

Kommentar:

1 śvetā - weiße Varietät von Clitoria ternatea L., var. alba - Schamblume

Abb.: Clitoria ternatea L., blaue Varietät

[Bildquelle: Wikipedia]

- Clitoria ternatea L., var. alba (weiße Varietät)

- Fabaceae - Hülsenfrüchtler

- sanskrit

- śvetā: Caraka I,1,79, I,5,26 (dhūmapāna)

- śvetanāmā (d.h. alle Wörter für "weiß" als Namen habend): Caraka I,1,77 (mūlinī)

- Bhāvaprakāśa

- āsphota

- girikarṇī

- viṇukrāntā

- aparājitā

- dt. Blaue Schamblume, Blaue Klitorie, Schmetterlingserbse

- eng. Butterfly Pea, Winged-leaved Clitoria, Mezereon, Conchflower, Mussel Shell-Creeper

- Winde, 3,5 m hoch; Blüten klitorisförmig, blasslila, bis 5 cm lang; Name "ternatea" nach der indonesischen Insel Ternate, wo die Art "entdeckt" wurde

- wächst in ganz tropisch Indien

- Bhāvaprakāśa: I, S. 244

- Pandey: I, 161ff.

- Khare, S. 153f.

- Kirtikar-Basu: Bd. 4, S. 1120ff.

- Wealth: First Suppl. ser., Bd. 2, S. 71ff.

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Clitoria_ternatea. -- Zugriff am 2007-02-15

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/clitoria_ternatea.htm

2 jyotiṣmatī (Leuchtende):

Abb.: Celastrus panniculata Willd

[Bildquelle: Kirtikar-Basu, ©1918]

- Celastrus panniculata Willd

- Celastraceae - Spindelbaumgewächse

- sanskrit

- jyotiṣmatī: Caraka I,1,78 (mūlinī), 79; I,5,26 (dhūmapāna)

- Bhāvaprakāśa

- jyotiṣmatī

- kaṭabhī

- jyotiṣkā

- kaṅgunī

- pārāvatapadī

- piṇyā

- latā

- kakundanī

- dt. (Celastrus = Baumwürger)

- engl. Black-oil Plant, Climbing Staff Tree, Intellect Tree

- wächst in ganz Indien in Bergland bis 2000 m ü.M.

- Bhāvaprakāśa: I, S. 186

- Pandey: I, 888ff.

- Khare, S. 136f.

- Kirtikar-Basu: Bd. 3, S. 800ff.

- Wealth: Bd. 3, rev. ed., S. 412f.

- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/celastrus_panniculata.htm

3 haritāla - Orpigment

Siehe: Bhāvaprakāśa I, S. 350f.

"Orpiment, auch unter den veralteten Bezeichnungen Auripigment oder Arsenblende, seltener unter seiner chemischen Bezeichnung Arsen(III)-sulfid (As4S6) bekannt, ist ein Arsen-Schwefel-Mineral aus der Mineralklasse der nichtmetallartigen Sulfide.

OrpimentEs kristallisiert im monoklinen Kristallsystem mit der chemischen Zusammensetzung As4S6 und entwickelt meist blättrige, faserige Aggregate und Krusten, seltener kleine, prismatische oder auch pseudorhombische Kristalle in zitronen- bis bronzegelber Farbe.

Besondere EigenschaftenIm Durchlichtmikroskop erkennt man grobe, transparent gelbe Partikel, die eine blättrige Struktur aufweisen. Zahlreiche Spaltflächen sind erkennbar. Das Mineral ist doppelbrechend, unter gekreuzten Polarisatoren erscheinen extrem bunte anormale rote und blaugrüne Interferenzfarben.

Etymologie und GeschichteDer Name Auripigment ist veraltet und wurde in der Mineralogie durch den Mineralnamen Orpiment abgelöst, als Bezeichnung für das in der Malerei eingesetzte Pigment ist Auripigment weiterhin gebräuchlich. Der Name leitet sich ab vom lateinischen aurum (Gold). Weiterhin war es bekannt unter dem griechischen Arrhenicon und daraus abgeleitet Arsenicon, Arsikon, Arzikon. Im deutschsprachigen Raum tauchen Bezeichnungen wie Risigallum, Ruschgäl, Rüschelecht und Rauschgelb auf, später auch Königsgelb, Arsenblende, gelber Hüttenrauch und Operment(um). In Frankreich und England kannte man es als Orpiment, in Italien als Oropimento.

Bildung und FundorteOrpiment entsteht neben Arsenik (As2O3) beziehungsweise Pararealgar (AsS) unter UV-Licht aus Realgar und hat damit die selben Fundorte wie dieses.

StrukturDie Kristalle sind in ihrer Struktur schichtweise aus Arsensulfidschichten im Verhältnis As2S3 aufgebaut, einer sogenannten Schichtstruktur, aufgebaut. Innerhalb der Schichten herrschen starke, homöopolare (nicht-polare) Atombindungen und zwischen den Schichten schwache Van-der-Waals-Bindungen vor.

Verwendung als PigmentSchon seit dem Altertum wurde das rötlich-gelbe Auripigment verwendet um Gold zu imitieren, denn es „gleicht dem Gold wie keine andere Farbe“, so Cennino Cennini. In Quellenschriften wie dem Leidener Papyrus X, dem Lucca Manuskript oder der Mappae Clavicula befinden sich viele Rezepte für Goldschriften. Nachgewiesen wurde das Auripigment in der altägyptischen Kunst, Wandmalereien in Indien und China, mittelalterlichen Buchmalereien, Skulpturenfassungen und Tafelbildern, in venetianischen Gemälden des 15. und 16. Jahrhunderts sowie Altniederländische Malerei Stillleben des 17. Jahrhunderts und tibetischen Thankas aus gleicher Zeit.

Abb.: AuripigmentVor der Erfindung von Chromgelb war Orpiment das leuchtendste Gelb, das man in der Malerei kannte. Heute wird es in der Anwendung durch ungiftige Teerfarbstoffe ersetzt.

VorsichtsmaßnahmenViele Quellen warnen vor der hohen Giftigkeit des Auripigments. 1738 beschrieb Sprong es: „Königsgelb: Dies ist aus den besten Auripigmentstücken gemacht und deshalb sehr giftig. Der Nutzer sollte daher nicht versuchen daran zu riechen indem er die Nase darüber hält“. Auch Valentin Boltz warnt in seinem Illuminierbuch 1549 explizit: „Und hüt dich du kein pensel dieser Farb leckest, denn es ist schedlich“. Cennini bezeichnet es als "propio tosco", wahrhaft giftig, und in vielen Büchern (Schramm) sowie Listen von Pigmentherstellern (Kremer) wird es in die Giftklasse 1 bzw. 2 eingeordnet. Es findet sich aber auch die Aussage, dass Arsentrisulfid wenig toxisch sei. Da es in Wasser und Salzsäure unlöslich ist, könne es nicht, oder nur in geringen Mengen vom Körper aufgenommen werden. Vergiftungserscheinungen können auf eine "Verunreinigung" mit dem Abbauprodukt Arsenik (As2O3) zurückgeführt werden, welches als berühmtes (Selbst-)Mordgift Verwendung fand.

Neben seiner Giftigkeit zeigt sich insbesonders bei alten Gemälden ein weiterer Nachteil des Orpiments: unter Lichteinwirkung (direkte Sonneneinstrahlung) reagieren die bei der Malerei verwendeten Lösungsmittel mit dem Orpiment, so dass das Gelb im Lauf der Jahrhunderte zerfällt. Dies wirkt sich insbesondere auch auf Grüntöne aus, welche die alten Meister in Ermangelung eines schönen grünen Pigments häufig aus Orpimentfarblacken und einem blauen Pigment gemischt haben: dies ist der Grund, dass bei vielen alten Landschaftsgemälden durch das Verblassen des Gelbtons beispielsweise die Bäume blau geworden sind."

[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Auripigment. -- Zugriff am 2007-03-09]

4 manaḥśilā - Realgar

Siehe: Bhāvaprakāśa I, S. 351.

"Realgar, Rubinschwefel, als Pigment auch als Rauschrot oder Opperment, ist ein häufig vorkommendes Arsen-Schwefel-Mineral aus der Mineralklasse der nichtmetallartigen Sulfide. Es kristallisiert im Monoklinen Kristallsystem mit der chemischen Formel As4S4 und entwickelt prismatische, längsgestreifte Kristalle oder körnige, massige Aggregate in den Farben rot bis orangegelb.

Realgar aus RumänienDer Name Realgar stammt aus dem Arabischen Radj al ghar und bedeutet soviel wie „Höhlenpulver“.

Besondere EigenschaftenRealgar ist sehr instabil und zerfällt unter UV-Licht in Orpiment (Auripigment As2S3) und Arsenik (As2O3) beziehungsweise Pararealgar (AsS). Es ist in Säuren und in Kalilauge teilweise löslich und entwickelt giftige Dämpfe, die nach Knoblauch riechen.

Abb.: Unter Lichteinfluss zerfallendes RealgarRealgar hat zumindest farbenmäßig eine gewisse Ähnlichkeit mit Cinnabarit (Zinnober) und Rubin. Beide kristallisieren jedoch trigonal und sind entweder viel schwerer oder härter als Realgar.

Bildung und FundorteAls typisches Sekundärmineral findet sich Realgar zusammen mit dem verwandten Auripigment in Hydrothermal-Adern und -Quellen. Es entsteht durch Zersetzung anderer arsenhaltiger Minerale wie dem Arsenopyrit, aber auch durch Resublimation vulkanischer Gase.

Bedeutende Fundorte sind Kanton Wallis in der Schweiz, Baia Sprie und Siebenbürgen in Rumänien, Shimen/Hunan in China, Nevada in den USA und Allchar in Makedonien.

Struktur

Käfigstruktur von RealgarDie Elementarzelle der chemischen Verbindung ist käfigförmig, wobei im Kristall innerhalb der Käfige starke, kovalente Atombindungen und zwischen den Käfigen schwache Van-der-Waals-Bindungen herrscht, was auch die chemische Unbeständigkeit erklärt. Im einzelnen Käfig sind die Arsen-Atome (Oxidationsstufe: +3) jeweils mit einem weiteren Arsen- und zwei Schwefelatomen verbunden. Die Schwefelatome (Oxidationsstufe: -2) besitzen jeweils 2 Bindungen zu Arsen-Atomen.

VerwendungIm Mittelalter fand Realgar hauptsächlich in der Medizin und der Glasherstellung Verwendung, heute wird es in der Pyrotechnik, aber auch bei der Pestizidproduktion eingesetzt.

Realgar wurde wegen seiner nicht mischbaren orangeroten Farbe bereits im Altertum als Pigment verwendet. Es findet sich auch in mittelalterlicher Buch- und Tafelmalerei.

Heute darf es wegen seiner extremen Giftigkeit nur noch in Ausnahmefällen und unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen verwendet werden. Für Spezialanwendungen der Restaurierung ist es noch im Fachhandel erhältlich. In allen anderen Anwendungen lässt es sich durch moderne synthetische Pigmente wie etwa Teerfarbstoffe (Perylenrots) ersetzen.āvaḥVorsichtsmaßnahmen

Realgar enthält einen hohen Arsenanteil von ca. 70 Gewichtsprozent und wird daher als giftige Substanz (R-Sätze R 23/25 Giftig beim Einatmen und Verschlucken, R 50/53 Sehr giftig für Wasserorganismen) eingestuft. Präzise Angaben über die Giftigkeit sind aber kaum möglich, da ein Zerfallsprodukt von Realgar an der Luft das Arsenik ist, welches auf Grund seiner guten Löslichkeit eine wesentlich höhere Giftigkeit als reines Arsen besitzt. Der Umgang mit Realgar erfordert besondere Vorsichtsmaßnahmen, wie unter Verschluss aufbewahren; Schutzhandschuhe und Augenschutz benutzen; bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen; Freisetzung in die Umwelt vermeiden und als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Beim Transport relevanter Mengen fällt es unter Gefahrgutklasse 6.1 mit der Gefahrnummer 60 über der UN-Nummer 1557."

[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Realgar. -- Zugriff am 2007-03-09]

5 aguru — Aquilaria malaccensis Lam. — Adlerholzbaum: Siehe oben zu Sūtra 21

6 patra — Cinnamomum tamala (Buch.-Ham.) Nees er Eberm. — Indisches Lorbeerblatt: Siehe oben zu Sūtra 21

gauravaṃ śirasaḥ śūlaṃ

pīnasārdhāv abhedakau |27cd|

karṇākṣiśūlaṃ kāsaś ca

hikkāśvāsau galagrahaḥ |

dantadaurbalyam āsravaḥ

śotraghrāṇākṣidoṣajaḥ |28|

pūtir ghrāṇasya gandhaś ca

dantaśūlam arocakaḥ |

hanumanyāgrahaḥ kaṇḍūḥ

krimayaḥ pāṇḍutā mukhe |29|

śleṣmapraseko vaisvaryaṃ

galagaṇḍyupajihvikā |

khālityaṃ piñjaratvaṃ ca

keśānāṃ patanaṃ tathā |30|

kṣavathuś cātitandrā ca

buddher moho 'tinidratā |

dhūmapānāt praśāmyanti |31 a-c|

27c. - 31c. Durch Rauchen wird beruhigt

Kommentar:

1 ardha - einseitiger Dauerkopfschmerz: so Sharma-Dash: "hemicrania". Dem entsprächen in moderner Terminologie Paroxysmale Hemikranie, Cluster-Kopfschmerz und Hemicrania continua:

"Die Paroxysmale Hemikranie (paroxysmal „anfallsweise“; Hemicrania „Halbkopf(/schädel)schmerz“) ist ein Kopfschmerzleiden, das durch streng einseitige Schmerzattacken charakterisiert ist. Die Schmerzen sind sehr stark, stechend-bohrend bis pulsierend und treten pro Tag mindestens fünfmal auf. Im Extremfall können am Tag bis zu 40 Anfälle vorkommen. Ihre typische Lokalisation ist im Bereich der Augenhöhle, der Stirn und/oder der Schläfe. Eine Attacke dauert zwischen 2 und 45 Minuten. Zu den Diagnosekriterien gehört das Auftreten einer der folgenden Beschwerden während der Attacken auf der betroffenen Seite: Rötung der Bindehaut, Tränenfluss, Anschoppung der Nasenschleimhaut, Nasenträufeln, Herabhängen des Oberlids, Schwellung der Augenlider. Vom ähnlichen Cluster-Kopfschmerz unterscheidet sich die Paroxysmale Hemikranie durch kürzere, aber auch häufigere Anfälle und durch das Ruhebedürfnis im Anfall (während beim Cluster-Kopfschmerz eine Bewegungsunruhe typisch ist). Entscheidendes Kriterium ist jedoch die therapeutische Wirksamkeit von Indometacin, ohne die die Diagnose nicht gestellt werden darf. Eine weitere Differentialdiagnose zur Paroxysmalen Hemikranie kann die Migräne sein. Neben der chronischen Verlaufsform, die die Regel darstellt, sind auch einige wenige Fälle von episodischer paroxysmaler Hemikranie beschrieben, bei der auf gehäufte Schmerzattacken wochen- bis monatelange beschwerdefreie Intervalle folgen.

EpidemiologieFrauen sind etwa dreimal häufiger betroffen. Das Ersterkankungsalter liegt meist in der dritten Lebensdekade.

TherapieNeben Indometacin wird manchmal Verapamil zur Anfallvermeidung verschrieben, die Studienlage erlaubt aber derzeit keine allgemeine Empfehlung. Andere Analgetika sind in der Wirksamkeit deutlich unterlegen."

[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Paroxysmale_Hemikranie. -- Zugriff am 2007-04-19]

"Die Hemicrania continua ist ein anhaltender, streng einseitiger Dauerkopfschmerz, der auf Indometacin anspricht. Der Schmerz hat ständig eine mittelmäßige Stärke, dazu treten zusätzlich Attacken mit sehr starken Schmerzen auf. Ähnlich dem Cluster-Kopfschmerz sind auch die weiteren Symptome wie Augentränen, Nasenlaufen, Bindehautrötung auf der betroffenen Seite." [Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Hemicrania_continua. -- Zugriff am 2007-04-19]

"Der Cluster-Kopfschmerz (Cluster engl. „Büschel, Haufen, Anhäufung“), weitere Namen Bing-Horton-Neuralgie, Histaminkopfschmerz und Erythroprosopalgie (altgr. ἐρυθρός „rot“; πρόσωπον „Gesicht“; ἄλγος „Schmerz“), ist eine primäre Kopfschmerzerkrankung, die sich durch streng einseitige und in Attacken auftretende extremste Schmerzen im Bereich von Schläfe und Auge äußert. Die Bezeichnung Cluster bezieht sich auf die Eigenart dieser Kopfschmerzform, periodisch stark gehäuft aufzutreten, während sich dann für Monate bis Jahre beschwerdefreie Intervalle anschließen können. Symptome

Die heftigen und einseitigen Attacken dauern meist zwischen 15 und 180 Minuten und treten unvermittelt vornehmlich aus dem Schlaf heraus auf. Die Kopfschmerzen sind bei den meisten Patienten immer auf der gleichen Seite (78 %)[2]. Der Cluster-Kopfschmerz zeigt eine ausgeprägte Tagesrhythmik, am häufigsten kommt es ein bis zwei Stunden nach dem Einschlafen, in den frühen Morgenstunden und nach der Mittagszeit zu Anfällen. Die Häufigkeit beträgt zwischen einer Attacke jeden zweiten Tag und acht Attacken täglich.

Der Kopfschmerzcharakter wird als unerträglich reißend, bohrend, manchmal auch als brennend geschildert. Seine Haupt-Lokalisation ist meist um das Auge herum, seltener auch im Bereich des Hinterkopfs. Besonders typisch ist ein während der Kopfschmerzattacken bestehender Bewegungsdrang. Anders als Menschen mit Migräne neigen Patienten mit Cluster-Kopfschmerz nicht dazu, sich ins Bett zurückzuziehen, sondern wandern umher oder schaukeln mit dem Oberkörper. Ein Teil der Patienten berichtet über einen zwischen den Attacken bestehenden leichten Hintergrundschmerz.

Es tritt zudem mindestens eines der nachfolgenden Begleitsymptome auf:

- gerötete Bindehaut des Auges (konjunktivale Injektion)

- tränendes Auge (Lakrimation)

- ein Lidödem

- verengte Pupille (Miosis)

- ein hängendes Augenlid (Ptosis)

- laufende und/oder verstopfte Nase (nasale Rhinorrhoe und/oder Kongestion)

- Schwitzen im Bereich der Stirn oder des Gesichtes.

Diese Symptome erscheinen nur auf der schmerzenden Seite (ipsilateral).

Auch vermeintlich untypische Symptome wie Übelkeit, Licht- und Geräuschempfindlichkeit kommen nach einer neueren Studie regelmäßig vor. Ein Viertel der Patienten erlebt vor dem Anfall eine visuelle Aura, was die klinische Abgrenzung zur Migräne erschwert.

Man unterscheidet den episodischen Cluster-Kopfschmerz (ECH) mit Remissionsphasen von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren und den chronischen Cluster-Kopfschmerz (CCH) mit Remissionsphasen von höchstens zwei Wochen. Bei etwa 80 % der Betroffenen tritt der Cluster-Kopfschmerz episodisch (nur gelegentlich) auf.

EpidemiologieDie Häufigkeit des Cluster-Kopfschmerzes liegt zwischen 0,2 % und 0,3 % der Bevölkerung. Männer sind etwas häufiger als Frauen betroffen, wahrscheinlich ist die Geschlechtsbevorzugung aber nicht so ausgeprägt wie früher angenommen. Vererbungsfaktoren sind bislang nicht bekannt, es wird jedoch eine familiäre Belastung von etwa zwei bis sieben Prozent angenommen.

Der Kopfschmerz beginnt im Mittel mit 28 bis 30 Jahren, kann aber in jedem Lebensalter anfangen. Im Regelfall leiden bis zu 80 % der Patienten nach 15 Jahren noch immer an Cluster-Episoden. Allerdings verschwindet (remittiert) der Schmerz bei einigen Patienten in höherem Alter. Bei bis zu 12 % geht eine primär-episodische in eine chronische Verlaufsform über, seltener ist dies auch umgekehrt."

[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Cluster-Kopfschmerz. -- Zugriff am 2007-04-19]

2 arocaka - Appetitlosigkeit

"Definition and Synonyms: Some physicians consider the terms Abhakta-cchanda and Anna-dvesha as synonyms for arochaka. Some others, however, define arochaka as tastelessness, anna-dvesha as aversion to the sight, thought and even mention of food, and abhaktha-cchanda as loss of appetite. (NiS on SS, uttara, 57, 3)." [Quelle: Encyclopaedia of Indian medicine / Ed.: S. K. Ramachandra Rao. - Bombay : Popular Prakashan. -- 25 cm. -- Vol. 6: Diseases and their cures / ed. S. R. Sudarshan. -- 2005. -- XII, 319 S. -- S. 20]

3 krimi - Würmer: Sharma-Dash: "infective conditions"

balaṃ bhavati cādhikam |31d|

śiroruhakapālānām

indriyāṇāṃ svarasya ca |

na ca vātakaphātmāno

balino 'py ūrdhvajatrujāḥ |32|

dhūmavaktrapānasya

vyādhayaḥ syuḥ śirogatāḥ |33ab|

31d - 33b. Rauch stärkt auch

Nicht bekommt jemand, der mit dem Mund raucht, Kopfkrankheiten und Krankheiten oberhalb des Schlüsselbeins (jatru)1, die auf Wind (vāta) und Schleim (kapha) beruhen, seien sie auch noch so stark.

Kommentar:

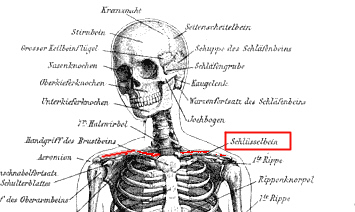

1 oberhalb des Schlüsselbeins (jatru): Schlüsselbein = Clavicula

Abb.: Lage des Schlüsselbeins (Clavicula)

[Bildquelle: Wikipedia]

prayogapāne tasyāṣṭau

kālāḥ saṃparikīrtitāḥ |33cd|

vātaśleṣmasamutkleśaḥ

kāleṣv eṣu hi lakṣyate |34ab|

33c. - 34b. Für Rauchen als regelmäßige Anwendung (prayoga) werden acht Zeitpunkte empfohlen, denn zu diesen Zeiten beobachtet man Stress (utkleśa) für Wind (vāta) und Schleim (śleṣman).

snātvā bhuktvā samullikhya

kṣutvā dantān nighṛṣya ca |34cd|

nāvanāñjananidrānte |

cātmavān dhūmapo bhavet |

tathā vātakaphātmāno

na bhavanty ūrdhvajatrujāḥ |35|

rogās tasya tu peyāḥ syur

āpānās tris trayas trayaḥ |36ab|

34c. - 36b. Man soll selbstbeherrscht rauchen:

So bekommt man oberhalb des Schlüsselbeins keine Krankheiten, die auf Wind (vāta) oder Schleim (kapha) beruhen. Man rauche dreimal je drei Züge.

Kommentar:

1 nāvana: Sharma-Dash: "inhalation of medicated material"; Apte Wb.: "sternutatory" [Niesmittel]; besonders Eingeba von Feinöl (aṇutaila) in die Nase.

paraṃ dvikālapāyī syād

ahnaḥ kāleṣu buddhimān |36cd|

prayoge snaihike tv ekaṃ

vairecyaṃ tricatuḥ pibet |37ab|

36c. - 37b. Wer klug ist, soll am besten täglich regelmäßig zu den rechten Zeiten zweimal die "normale Verschreibung" (prayoga) rauchen, einmal die fettige Art, drei oder viermal die entleerende Art.

hṛtkaṇṭhendriyasaṃśuddhir

laghutvaṃ śirasaḥ śamaḥ |37cd|

yatheritānāṃ doṣāṇāṃ

samyakpītasya lakṣaṇam |38ab|

37c. - 38a. Kennzeichen dafür, dass man richtig geraucht hat, sind

bādhiryam āndhyamūkatvaṃ

raktapittaṃ śirobhramam |38cd|

akāle cātipītaś ca

dhūmaḥ kuryād upadravān |39ab|

38c. - 39b. Rauchen zur Unzeit oder im Übermaß schafft Unbill wie

Kommentar:

1 raktapitta - Blutsturz: Blutgalle = pitta (Galle und Magensaft), das Blut ist: d.h. zunächst: Erbrechen von Blut, dann aber Blutsturz an verschiedensten Körperstellen:

"The bleeding can occur in an upward direction viz. from the eyes, nose, mouth and ears, or in a downward direction viz. from the rectum or urethra. If the kapha is deranged (along with the pitta), the bleeding will occur in an upward direction, whereas the derangement of vata (along with the pitta) will bring about bleeding from the rectum or urethra. If all the three doshas are provoked, there will be bleeding even from the skin, (CS)." [Quelle: Encyclopaedia of Indian medicine / Ed.: S. K. Ramachandra Rao. - Bombay : Popular Prakashan. -- 25 cm. -- Vol. 6: Diseases and their cures / ed. S. R. Sudarshan. -- 2005. -- XII, 319 S. -- S. ]

"Unter einem Blutsturz versteht man eine plötzliche, starke Blutung aus einer Körperhöhle, die nicht durch eine Verletzung herbeigeführt wurde. Man kennt das Bluterbrechen (Hämatemesis) oder starke Blutungen aus Lunge, Nase, Mund, das sogenannte Bluthusten (Hämoptoe), aber auch starke Blutungen aus Scheide oder After. In der Volksmedizin und in der Geschichte wurde zwischen diesen verschiedenen Erkrankungen oft nicht genauer unterschieden, auch wenn medizinisch sehr unterschiedliche Ursachen dahinter stehen. Der Blutsturz ist eine ernste Erkrankung und kann durch den Blutverlust zum Tod führen. Geschichte

In der Geschichte und Literatur wird immer wieder vom "Blutsturz" als Todesursache berichtet. Attila soll in seiner Hochzeitsnacht daran gestorben sein. Sulla, dem ein Blutsturz infolge seiner Tuberkulose und Hautkrankheit zusetzte, wurde von der Schwäche überrumpelt. Molière erlitt am 17. Februar 1673 bei einer Aufführung seines Stückes Der eingebildete Kranke auf der Bühne einen Blutsturz und starb wenige Stunden später. Goethe erlitt 1768 einen Blutsturz, vermutlich aufgrund einer Tuberkulose. Novalis starb mit 29 Jahren an einem Blutsturz. Virginia Poes Tuberkulose kündigte sich 1842 mit einem Blutsturz an. Ende 1917 erlitt Franz Kafka einen Blutsturz. Er war der erste Höhepunkt einer Tuberkulose, an der er einige Jahre später, am 3. Juni 1924, starb.

UrsachenDie häufigsten Ursachen des Bluterbrechens sind Blutungen aus Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwüren, schweren Entzündungen der Schleimhaut in Magen oder Zwölffingerdarm oder aus so genannten Ösophagusvarizen (d. h. erweiterte Venen im unteren Abschnitt der Speiseröhre). Diese werden mittels Magenspiegelung erkannt und behandelt.

Die häufigsten Ursachen des Bluthustens sind Tumore der Lunge, Lungentuberkulose und Bronchiektasen (= Erweiterungen der kleinen Bronchien, die sich nicht mehr zurückbilden). Geringere Blutbeimengungen beim Abhusten kann es aber auch bei einer stärkeren Bronchitis geben. Mittels Bronchoskopie kann versucht werden, die Blutungsquelle zu finden."

[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Blutsturz. -- Zugriff am 2007-04-19]

tatreṣṭaṃ sarpiṣaḥ pānaṃ

nāvanāñjanatarpaṇam |39cd|

snaihikaṃ dhūmaje doṣe

vāyuḥ pittānugo yadi |

śītaṃ tu raktapitte syāc

chleṣmapitte virūkṣaṇam |40|

39c. - 40. In einem solchen Fall sind angebracht

Wenn bei einer durch Rauchen bedingten Krankheit Wind (vāta) von Galle/Magensaft (pitta) begleitet ist, soll die Arznei fettig sein; kühl (śīta) sei sie aber bei Blutsturz (raktapitta); bei einer Störung aufgrund von Schleim (śleṣman) und Galle/Magensaft (pitta) sei sie rau (virūkṣaṇa).

Kommentar:

1 tarpaṇa: Sharma-Dash: "demulcent drinks" [Linderungsmittel]

paraṃ tv ataḥ pravakṣyāmi

dhūmo yeṣāṃ vigarhitaḥ. |

na viriktaḥ pibed dhūmam

na kṛte vastikarmaṇi |41|

na raktī na viṣeṇārto

na śocan na ca garbhiṇī |

na śrame na made nāme

na pitte na prajāgare |42|

na mūrcchābhramatṛṣṇāsu

na kṣīṇe nāpi ca kṣate |

na madhyadugdhe pītvā ca

na snehaṃ na ca mākṣikam |43|

dhūmaṃ na bhuktvā dadhnā ca

na rūkṣaḥ kruddha eva ca |

na tāluśoṣe timire

śirasy abhihate na ca |44|

na śaṅkhake na rohiṇyāṃ

na mehe na madātyaye |45ab|

41. - 45b. Von jetzt an werde ich erklären, für wen Rauchen nicht angebracht ist.

Man soll nicht rauchen

Kommentar:

1 raktin: Sharma-Dash: "having bleeding through different orifices of the body"

2 Gewöhnlichen indischen Honigbiene (Apis cerana) (makṣika).

Siehe: Bhāvaprakāśa I, S. 485ff. (madhuvarga)

Die drei wichtigsten Honigbienenarten in Indien waren:

- kṣudra = Zwerghonigbiene (Apis florea)

- brahmara = Großbiene (Apis dorsata)

- makṣika = Gewöhnliche indische Honigbiene (Apis cerana)

Abb.: Östliche Honigbiene (Apis cerana)

[Bildquelle. Wikipedia]

"Apis cerana, or the Asiatic honey bee (or the Eastern honey bee), are small honey bees of southern and southeastern Asia, such as China, India, Japan, Malaysia, Nepal, Bangladesh and Papua New Guinea. This species is the sister species of Apis koschevnikovi, and both are in the same subgenus as the Western (European) honey bee, Apis mellifera.

Apis cerana from IndiaIn the wild, they prefer to nest in small spaces, such as hollowed out tree trunks. Like the Western honey bee, they are sometimes domesticated and used in apiculture, mostly in wooden boxes with fixed frames. Their size is similar or somewhat smaller than Apis mellifera, and they also have a more prominent abdominal stripes. Their honey yield is smaller, because they form smaller colonies. In folk medicine, their beeswax is used to treat and heal wounds.

Apis cerana is the natural host to the mite Varroa destructor and the parasite Nosema ceranae, both serious pests of the Western honey bee. Having coevolved with these parasites, A. cerana exhibits more careful grooming than A. mellifera, and thus has an effective defense mechanism against Varroa that keeps the mite from devastating colonies. Other than defensive behaviors such as these, much of their behavior and biology (at least in the wild) is very similar to that of A. mellifera.

- Thermal defense: When a Apis ceranae hive is invaded by the Japanese giant hornet (Vespa mandarinia), about 500 Japanese honey bees (A. cerana japonica) surround the hornet and vibrate their flight muscles until the temperature is raised to 47°C (117°F), heating the hornet to death, but keeping the temperature still under their own lethal limit (48-50°C). European honey bees ( A. mellifera) lack this behavior.

Subspecies

Differences in the wing structure :

left Apis mellifera, right Apis cerana(following Engel, 1999).

- Apis cerana cerana Fabricius ( = "sinensis") - Afghanistan, Pakistan, north India, China and north Vietnam

- Apis cerana heimifeng Engel

- Apis cerana indica - Fabricius South India, Sri Lanka, Bangladesh, Burma, Malaysia, Indonesia and the Philippines

- Apis cerana japonica Fabricius - Japan

- Apis cerana javana Enderlein

- Apis cerana johni Skorikov

- Apis cerana nuluensis Tingek, Koeniger and Koeniger

- Apis cerana skorikovi Engel ( = "himalaya") - Central and east Himalayan mountains (Ruttner, 1987)"

[Quelle: http://en.wikipedia.org/wiki/Apis_cerana. -- Zugriff am 2007-04-19]

3 rau (rūkṣa): = wenn man dürr ist, oder = wenn man einen rauen Hals eine raue Stimme hat; Sharma-Dash: "when there is roughness in the body"

4 stechendem Schläfenschmerz (śaṅkhaka): Sharma-Dash: "a type of headache in the temporal region marked by excessive pain and swelling - usually killing a patient in three days".

5 Halsentzündung (rohiṇī): Sharma-Dash: "a condition characterised by extensive and pinful swelling at the base of the tongue"

6 krankhaftem Harnfluss (meha): Sharma-Dash: "diabetes"

7 Delirium tremens (madātyaya): Petersburger Wörterbuch: "krankhafter Zustand in Folge von Trunkenheit"; Sharma-Dash: "narcosis"

"Die klinische Symptomatik [von Delirium tremens] setzt sich zusammen aus:

- psychiatrischen Symptomen: Angst, örtliche, zeitliche und situative Orientierungsstörungen, illusionäre Verkennungen, Halluzinationen, teils ausgeprägte Beeinflussbarkeit (Suggestibilität) meist mit Beziehung zu Alkohol

- Beispiele: Man sieht keine weißen Mäuse, sondern schwarze, eklige Tiere. Desweiterem hört man Stimmen oder liest Texte von einem leeren Blatt Papier.

- neurologischen Symptomen: Verwirrtheit mit wechselndem Bewusstseinsgrad bis hin zum Koma; Unruhe, feinschlägiges bis sehr grobschlägiges Zittern (genannt Tremor);

- vegetativen Symptomen: profuses Schwitzen, Erhöhung von Puls, Blutdruck und Atemfrequenz."

[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Delirium_tremens. -- Zugriff am 2007-05-11]}

eṣu dhūmam akāleṣu

mohāt pibati yo naraḥ |45cd|

rogās tasya pravardhante

dārūṇā dhūmavibhramāt |46ab|

45c. - 46b. Wer aus Unverstand (moha) zu diesen falschen Zeitpunkten raucht, bekommt schreckliche Krankheiten wegen des abwegigen Rauchens.

dhūmayogyaḥ pibed doṣe

śiroghrāṇākṣisaṃśraye |46cd|

ghrāneṇāsyenā kaṇṭhasthe

mukhena ghrāṇapo vamet |

āsyena dhūmakavalān

piban ghrāṇena nodvamet |47|

pratilomaṃ gato hy āśu

dhūmo hiṃsyād dhi cakṣuṣī |48ab|

46c. - 48b. Bei Erkrankungen des Kopfes, der Nase oder der Augen soll jemand, für den Rauchen angebracht ist, mit der Nase rauchen; bei einer Erkrankung des Halses soll er mit dem Mund rauchen. Wenn man durch die Nase raucht, soll man den Rauch durch den Mund ausstoßen. Wer mit dem Mund die Rauchhappen einnimmt, soll sie nicht durch die Nase ausstoßen. Der Rauch, der in die verkehrte Richtung geht, würde schnell den Augen schaden.

ṛjvaṅgacakṣus taccetāḥ

sūpaviṣṭas triparyayam |48cd|

pibec chidraṃ pidhāyaikaṃ

nasayā dhūmam ātmavān |49ab|

48c. - 49b. Mit aufrechtem Körper und geradeaus blickenden Augen, aufs Rauchen konzentriert, sich unter Kontrolle haltend (ātmavant) und bequem sitzend, soll man mit der Nase drei Runden rauchen, indem man ein Nasenloch (chidra) schließt.

caturviṃśatikaṃ netraṃ

svāṅgulībhir virecane |49cd|

dvātriṃśad aṅgulaṃ snehe

prayoge 'dhyardham iṣyate |50ab|

49c. - 50b. Zum Entleeren (virecana) soll das Rauchrohr 24 Fingerbreit lang sein, zum Einfetten (sneha) 32 Fingerbreit, bei einer allgemeinen Anwendung (prayoga) um die Hälfte mehr1.

Kommentar:

1 um die Hälfte mehr: Sharma-Dash beziehen das auf 24, dh. 24 + 12 = 36 Fingerbreit; wenn man es auf 32 bezieht: 32 + 16 = 48 Fingerbreit

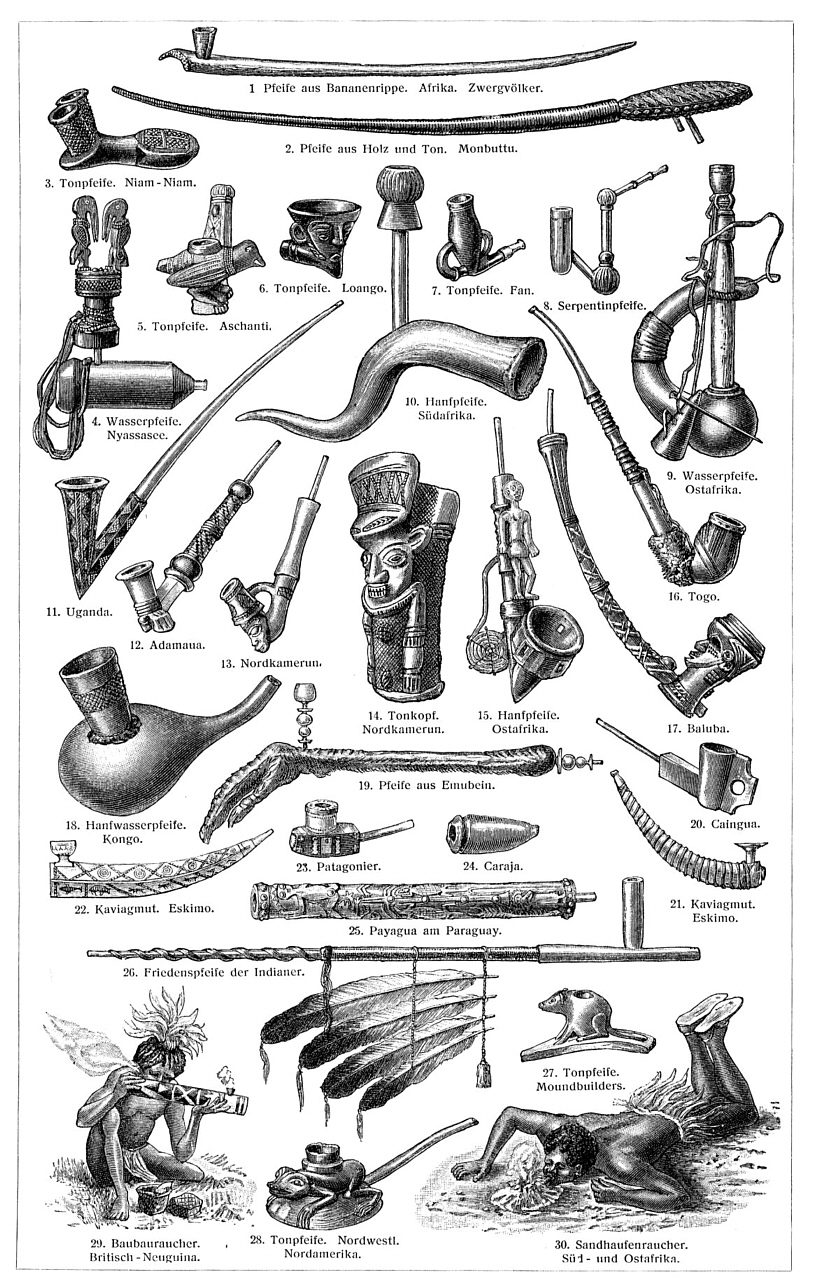

Abb.: Zum Vergleich: einige Rauch- und Schnupfgeräte

[Bildquelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- 6.

Aufl. 1905-1909. -- s.v.]

"Rauch- und Schnupfgeräte (hierzu die Tafel ð »Rauchgeräte I und II«). Rauchgeräte hat man in italischen, gallorömischen (Neufville-le-Pollet, Seine-Inférieure) und selbst in vorgeschichtlichen Gräbern Europas gefunden, und zwar Pfeifenköpfe aus gebranntem Ton, Eisen, Bronze, die sich von den heute gebräuchlichen in der Form nicht sehr weit unterscheiden. In manchen Gegenden Irlands und Schottlands werden vorgeschichtliche Rauchgeräte häufig gefunden, in Irland besonders in der Nähe der runden Schanzen (Dänenschanzen, daher Dänenpfeifen). Sie werden den Elfen- oder Clurcauen zugeschrieben und Elfinpipes genannt. Vorgeschichtliche Rauchgeräte sind auch massenhaft gefunden worden am Hadrianswall und in den Grabhügeln Hollands, römische in der Schweiz, im Berner Jura, auch in Rom selbst. Was in diesen Rauchgeräten geraucht wurde, ist nicht bekannt. Man weiß aber, dass selbst die amerikanischen Indianer (die Sioux), denen die Rauchgeräte doch heilige Geräte sind, die sie bei keiner religiösen Zeremonie entbehren dürfen, die verschiedensten Dinge rauchen, allerlei im Lande wachsende narkotische Kräuter, besonders aber die Rinde einer rötlichen Weide. Plinius erzählt nach Apollodor von den Barbaren, dass sie eine Binse (Cyperus) rauchten, deren Rauch sie munterer und kräftiger mache. Die Skythen berauschten sich durch den Dunst von Hanf, den sie auf heiße Steine streuten, und noch heute werden in vielen orientalischen Ländern Hanfpräparate geraucht. Man rauchte auch verschiedene Kräuter, namentlich Huflattich, als Heilmittel und sog den Rauch durch ein Rohr ein. Vielleicht hat dieser medizinische Gebrauch, der ja noch heute mit Stramonium-Zigarren (gegen Asthma) fortgesetzt wird, mit dazu geführt, allerlei Kräuter auf ihren Rauchgeschmack zu versuchen, wie man noch heute Rosenblätter, Veilchenblätter, sogar Kartoffelkraut raucht. Hand in Hand mit dem Eindringen des Tabaks in das Leben aller Völker geht die Verwendung der Rauchgeräte, also vor allem der Tabakspfeife, die beinahe Universalgerät der Menschheit geworden ist." [Quelle: Meyers großes Konversations-Lexikon. -- DVD-ROM-Ausg. Faksimile und Volltext der 6. Aufl. 1905-1909. -- Berlin : Directmedia Publ. --2003. -- 1 DVD-ROM. -- (Digitale Bibliothek ; 100). -- ISBN 3-89853-200-3. -- s.v.]

ṛju trikoṣāphalitaṃ

kolāsthyagrapramāṇitam |50cd|

vastinetrasamadravyaṃ

dhūmanetraṃ praśasyate |51ab|

50c. - 51b. Ein gutes Rauchrohr (dhūmanetra) ist gerade, dreikammerig (trikoṣa), nicht geplatzt; seine Spitze ist so groß wie der Stein der der Jujubebeere (Zizyphus jujuba Mill.)1; es ist aus dem gleichen Material wie Einlaufrohre (vastinetra).

Kommentar:

Abb.: Rauchrohr (dhūmanetra), Niederlande, um 19001 kola - Zizyphus jujuba Mill. - Jujube

- Zizyphus jujuba Mill. = Ziziphus zizyphus = Ziziphus vulgaris Lam. = Rhamnus zizyphus

- Rhamnaceae - Kreuzdorngewächs

- sanskrit:

- kola: Caraka I,5,50 (dhūmanetra)

- dt. Jujube, Rote Dattel, Tintendattel, Chinesische Dattel, Brustbeere

- engl. Jujube

- Bhāvaprakāśa: I, S. 315

- Pandey: I, S. 294ff.

- Wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/Jujube. -- Zugriff am 2007-04-20

http://en.wikipedia.org/wiki/Jujube. -- Zugriff am 2007-04-20- ausführlich: http://www.payer.de/ayurveda/pflanzen/zizyphus_jujuba.htm

"Die Jujube (Ziziphus zizyphus) (Synonyme Ziziphus jujuba, Rhamnus zizyphus), auch bekannt als Chinesische Dattel, Azufaifa oder Azofaifo, ist eine Pflanzenart aus der Familie der Kreuzdorngewächse (Rhamnaceae). Sie stammt aus Nord- und Nordostchina und wird heute weltweit kultiviert. Sie bringt kleine, ovale und essbare Früchte hervor. Merkmale

JujubeDie Jujube ist ein dorniger Strauch mit bis zu 10 Metern Höhe. Die Blätter sind wechselständig, länglich-oval und eingekerbt. Jedes Blatt hat drei Blattnerven. Die zwittrige Blüte ist sehr klein und fünfzählig sowie gelb gefärbt.

Die Jujube-Beere glänzt braunrot und hat ein gelbes, mild-süß schmeckendes Fruchtfleisch.

VorkommenDas Ursprungsgebiet der Pflanze liegt im Norden und Nordosten Chinas. Von dort wurde sie zuerst nach Japan, später nach Nordwest-Indien und Südosteuropa eingeführt. Heute findet man sie außerdem im gesamten Mittelmeergebiet bis in die Südschweiz und nach Südtirol sowie in Indien, Georgien, Afghanistan, Sudan, Brasilien und den südlichen USA.

Nutzung

Getrocknete Jujuben aus Korea

Frische Azufaifas aus Almería in SüdspanienIn getrockneter Form dienen die Beeren als Brusttee bei Erkältungen; aus diesem Grunde ist sie bei Apothekern häufig auch als Brustbeere bekannt. In China stellte sie bereits sehr früh eine der wichtigsten Arzneipflanzen dar. So wird sie etwa im "Pen ts'ao kang mu" (Pinyin-Umschrift: "ben cao gang mu") beschrieben.

Senjed (persisch, [Sendsched]) oder Brustbeere sind die Früchte der Jujube (Ziziphus zizyphus). Sie haben die Form von Datteln, mit länglichen Kernen und mit einem hellgelben Fruchtfleisch, das im trocknenen Zustand "mehlig" ist und mild-süß schmeckt. Als Backobst kann das Fruchtfleisch mit leichter Handberührung zu Pulver werden. Die Haut der sog. "chinesischen Datteln" sieht rotbraun aus.

Getrocknete Senjeds sind in Afghanistan ein Zutat von Haft Mewa und in Zentralasien gehören sie zum Utensil der Nauroz-Dekoration."

[Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Jujube. -- Zugriff am 2007-04-20]

dūrād vinirgataḥ parva-

cchinno nāḍītanūkṛtaḥ |51cd|

nendriyaṃ bādhate dhūmo

mātrākālaniṣevitaḥ |52ab|

51c. - 52b. Rauch, dem man im rechten Maß und zur rechten Zeit genießt, beeinträchtigt die Sinnesorgane nicht, da er einen langen Weg nimmt, von den Knoten gebrochen und durch die Röhre schlank gemacht wird.

yadā coraś ca kaṇṭhaś ca

śiraś ca laghutāṃ vrajet |52cd|

kaphaś ca tanutāṃ prāptaḥ

supītaṃ dhūmam ādiśet |53ab|

52c. - 53b. Wenn Brust, Hals und Kopf leicht werden und der Schleim dünn wird, dann zeigt das, dass man richtig geraucht hat.

aviśuddhaḥ svaro yasya

kaṇṭhaś ca sakapho bhavet |53cd|

stimito mastakaś caivam

apītaṃ dhūmam ādiśet |54ab|